Les Canon EOS R1, Sony A1 II et Nikon Z9 sont les appareils photo hybrides les plus haut de gamme de leur constructeur respectif. Ces boîtiers pensés pour l’action offrent chacun des caractéristiques impressionnantes que ce soit en termes d’autofocus, de qualité d’image ou encore de vidéo. Autant de fleurons qu’il convient d’analyser en profondeur pour tenter de déterminer lequel est vraiment le meilleur.

Sommaire

- Trois prétendants au trône du meilleur hybride plein format

- Ergonomie : vainqueur Sony A1 II

- Qualité d’image : vainqueur Sony A1 II

- Suivi autofocus : vainqueur Canon EOS R1

- Rafale et buffer : vainqueurs Nikon Z9 et Sony A1 II

- Mode vidéo : vainqueur Nikon Z9

- Parc optique : vainqueur Sony A1 II

- Le Nikon Z9, redoutable de polyvalence ; le Sony A1 II, le choix de la (dé)raison. Le Canon EOS R1 se cherche encore

Trois prétendants au trône du meilleur hybride plein format

En 2021, alors que siégeaient côte à côte les Nikon Z9, Sony A1 et Canon EOS R3, nous pensions déjà assister à la guerre pour le trône du meilleur fleuron des hybrides plein format. Toutefois, Canon avait bien pris soin de préciser que son R3 ne représentait pas le sommet de sa gamme et qu’il fallait s’attendre à l’arrivée – plus ou moins imminente – d’un EOS R1.

En 2025, Canon a mis en ordre sa succession monarchique et l’EOS R1 est à présent disponible dans les bacs. Ce monobloc sportif se frotte ainsi frontalement au Nikon Z9, toujours fidèle au poste et à un Sony A1 II fraîchement renouvelé. Les trois boîtiers se livrent alors un combat de titans, rivalisant de fonctions impressionnantes, à base d’autofocus dopés à l’IA, de capteurs empilés ou encore de modes vidéo dignes de « vraies » caméras de cinéma.

Après les avoir testés en profondeur, il est à présent l’heure de confronter le Canon EOS R1, Nikon Z9 et Sony A1 II pour essayer de déterminer à qui revient le titre de roi des hybrides plein format.

Voici la liste des caractéristiques principales des Nikon Z9, Sony A1 II et Canon EOS R1 :

| CARACTÉRISTIQUES | NIKON Z9 | SONY A1 II | CANON EOS R1 |

|---|---|---|---|

| Définition capteur 24x36 | BSI stacked CMOS 45,7 Mpx | Exmor RS BSI stacked CMOS 50,1 Mpx | BSI stacked CMOS 24,2 Mpx |

| Stabilisation mécanique | 5 axes, 6 stops | 5 axes, 8,5 stops | 5 axes, 8,5 stops |

| Sensibilité ISO (étendue) | 64 à 25 600 ISO (extensible de 32 à 102 400 ISO) | 100 à 32 000 ISO (extensible de 50 à 102 400 ISO) | 100 à 102 400 ISO (extensible à 50 à 409 600 ISO) |

| Vitesse d'obturation | 30s - 1/32 000s | 30s - 1/32 000s | 30s - 1/64 000s |

| Rafale obturateur mécanique | / | 10 i/s | 12 i/s |

| Rafale obturateur électronique | 20 i/s | 30 i/s | 40 i/s |

| Mémoire tampon rafale max. | 1000 images | 155 images | 230 images |

| Définition vidéo max. | 8,3K UHD 30 fps | 8K UHD 30 fps, 4K UHD 120 fps | 6K DCI 60 fps, 4K 120 fps, 2K 240 fps |

| Recadrage vidéo def. max. | Non | Non | Non |

| Enregistrement vidéo RAW en interne | N-Raw / Apple ProRes RAW HQ | Non | RAW, RAW Light |

| Suivi AF | Humains (corps + visage + œil), chiens, chats, oiseaux (corps + visage + œil), voitures, avions, trains | Humains, chiens, chats, oiseaux (corps + visage + œil), voitures, avions, trains, insectes (corps + visage) | Humains, animaux (chiens, chats, oiseaux, chevaux ; corps + visage + œil), sports mécaniques (autos, motos, avion) + Action Priority |

| Collimateurs AF sélectionnables | 493 | 759 | 4368 |

| Viseur électronique | 3,69 Mpts, 0,80x | 9,44 Mpts, 0,90x | 9,44 Mpts, 0,90x |

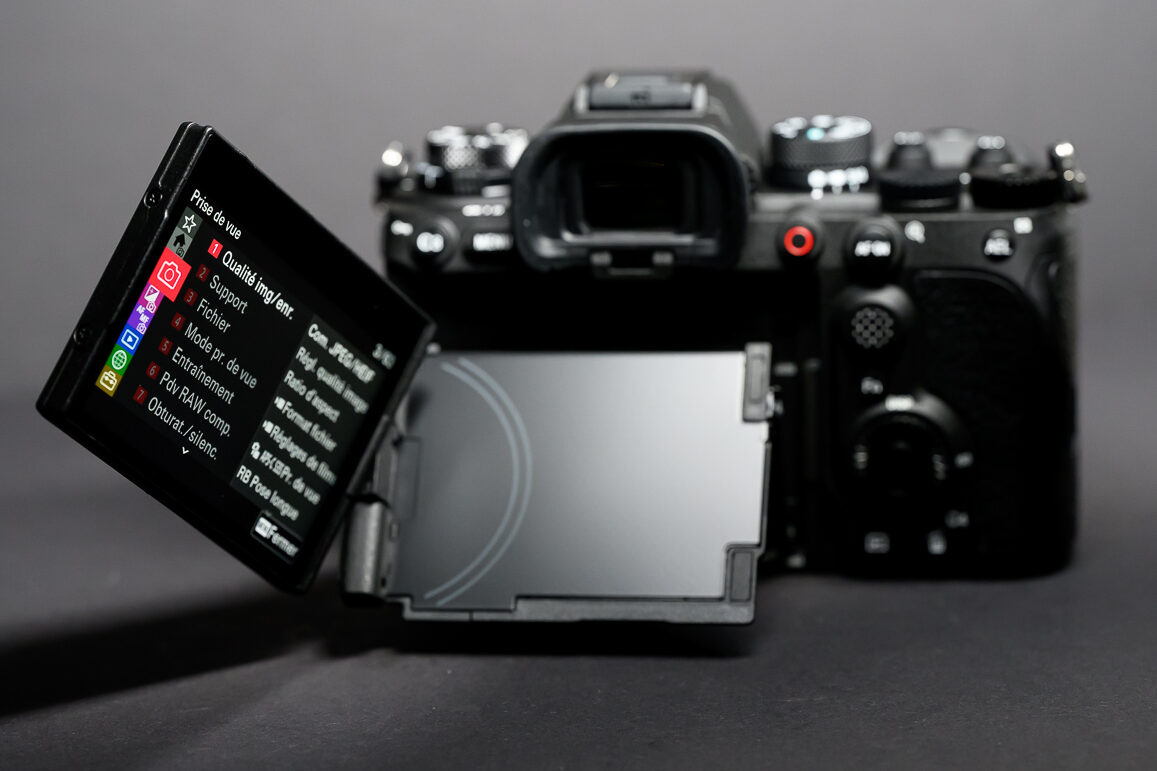

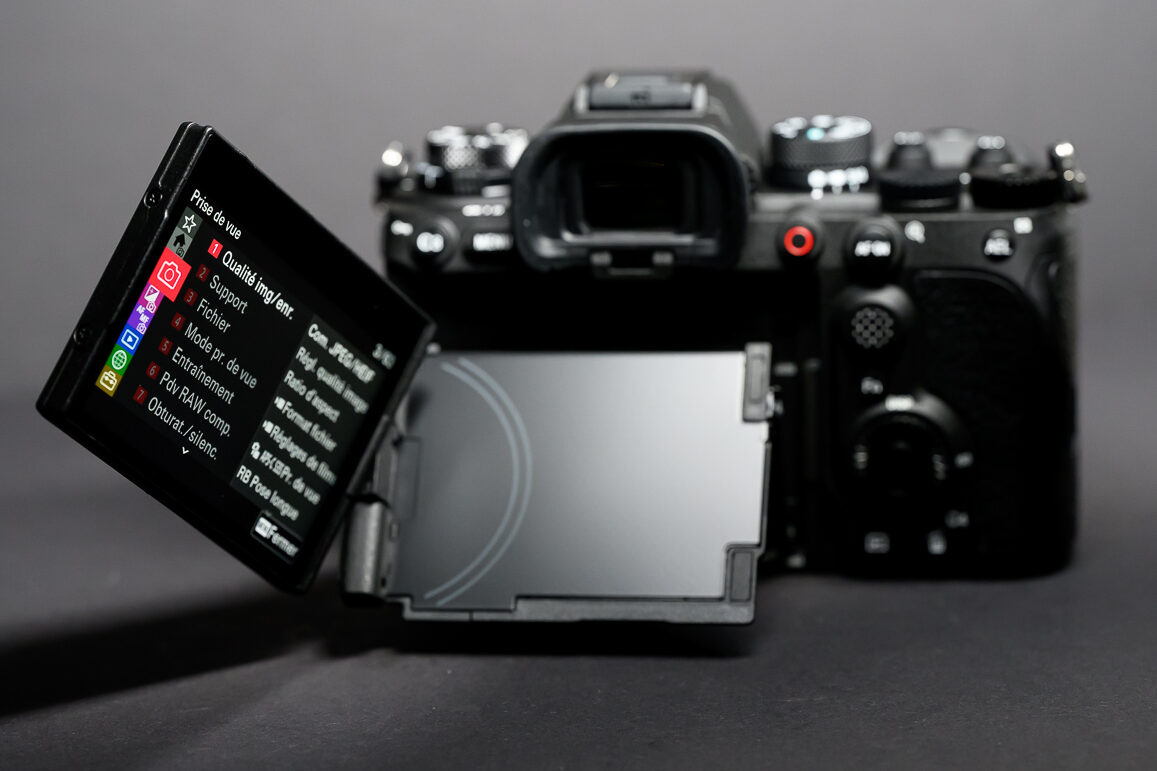

| Écran LCD | 3,2 pouces, 2,1 Mpts, orientable 3 axes | 3,2 pouces, 2,1 Mpts, orientable 4 axes | 3,2 pouces, 2,1 Mpts orientable 3 axes |

| Dimensions (LxHxP) | 149 × 149,5 × 90,5 mm | 136,1 x 96,9 x 82,9 mm | 157,6 × 149,5 × 87,3 mm |

| Poids | 1340 g | 752 g | 1115 g |

| Tropicalisation | Oui | Oui | Oui |

| Carte mémoire | 2x CFexpress Type B / XQD | 2x CFexpress type A / SD | 2x CFexpress Type B / XQD |

| Autonomie (viseur / écran norme CIPA) | 700 / | 420 / 520 | 700 / 1330 |

| Recharge USB-C | Oui (PD uniquement) | Oui | Oui |

| Prise casque | Oui | Oui | Oui |

| Prise micro | Oui | Oui | Oui |

| Wifi et Bluetooth | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 et 5 Ghz), Bluetooth 5,0 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 et 5 Ghz), Bluetooth 5,0, NFC | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 et 5 Ghz), Bluetooth 5,3 |

| GPS intégré | Oui | Non | Oui |

| Prix de lancement | 5 999€ | 7 499€ | 7 449€ |

Ergonomie : vainqueur Sony A1 II

Le premier point où l’on peut comparer les trois boîtiers est celui de l’ergonomie. Ici, les hybrides de Canon et Nikon se démarquent nettement du Sony A1 II.

En effet, les deux premiers ont fait le choix d’un design monobloc, ce qui affecte mécaniquement leur encombrement. Il s’agit d’appareils massifs, mais richement dotés en contrôles et qui s’adressent à des utilisateurs ayant déjà un passif avec les reflex monoblocs. Ils sont aussi plus renforcés, prévus pour encaisser – jusqu’à un certain point – de rudes conditions météos, quand un Sony A1 II se montre, sur le papier, moins robuste.

Le Canon EOS R1 se distingue toutefois du Z9 par un poids plus contenu (1,12 vs 1,34 kg), ce qui est loin d’être négligeable, notamment lorsque l’on emporte plusieurs appareils pour de longs shootings.

De son côté, le Sony A1 II perpétue la lignée des hybrides plein format compacts, initiée par le géant nippon en 2012. L’appareil se pare néanmoins de la « carapace » du Sony A9 III, bénéficiant ainsi des derniers raffinements de la marque. L’ergonomie se veut plus complète, et la prise en main rendue plus agréable par une poignée plus arrondie et creusée. Presque deux fois plus léger que le Nikon Z9, il peut toujours faire de l’œil aux amateurs de monoblocs en lui adjoignant un grip.

Outre leur gabarit, les boîtiers proposent aussi une expérience de visée bien différente. De leur côté Sony et Canon ont opté pour un viseur électronique très défini de 9,44 Mpts, offrant une précision inégalée. Celui du Z9 est presque 3 fois moins défini à 3,69 Mpts, mais offre une luminosité maximale plus importante, ce qui est pratique en plein soleil.

Ceci étant dit, le Canon EOS R1 est doté d’une option supplémentaire : le contrôle de la mise au point par la rétine. Une fonction pas si gadget qui permet à l’hybride de Canon de surclasser, légèrement, la concurrence dans le domaine de la visée.

En ce qui concerne la visée écran, c’est ici le Sony A1 II qui est le mieux armé avec un moniteur orientable sur 4 axes, très bien pensé en photo comme en vidéo, et en toutes circonstances, faisant le mix entre ce que proposent les Z9 et EOS R1.

Le gabarit contenu du Sony lui donne un avantage indéniable sur ces concurrents. De même que nous préférons l’encombrement d’un Nikon Z8 par rapport à son grand-frère Z9. Alors, oui, il est un public friand et habitué de gros joujoux (pour des raisons pertinentes – ou non). Mais à la fin d’une journée de reportage au bord d’un terrain, à trimer dans le Svalbard ou à crapahuter à travers le Serengeti, un boîtier plus compact a son importance. Surtout que l’on peut en prendre 2, pour le même encombrement qu’un seul monobloc.

De plus, grâce à ses améliorations ergonomiques issues de l’A9 III et à son écran plus flexible, le Sony A1 II offre une expérience utilisateur légèrement supérieure. Enfin, il faut prendre en compte les optiques. Outre une monture plus petite qui impacte de facto la taille des cailloux, Sony s’est fait spécialiste des objectifs allégés, même si toujours plus lumineux et piqués.

Voici le poids d’un kit avec un 50 mm ouvrant à f/1,2 :

- Sony A1 II + FE 50 mm f/1,2 GM : 1,53 kg

- Canon EOS R1 + RF 50 mm f/1,2 L USM : 2,07 kg

- Nikon Z9 + Nikkor Z 50 mm f/1,2 S : 2,43 kg

Voici donc autant d’arguments qui permettent au Sony A1 II de sortir, selon nous, vainqueur de la catégorie ergonomie.

Qualité d’image : vainqueur Sony A1 II

En photo, le nerf de la guerre reste, indéniablement, la qualité d’image. Ici, les choix opérés par Canon surprennent et mettent l’EOS R1 en net décalage par rapport à ses rivaux.

En effet, alors que le Nikon Z9 dispose d’un capteur plein format de 45,7 Mpx et que le Sony A1 II reprend une cellule de 50,1 Mpx, le Canon EOS R1 se contente de seulement 24,2 Mpx. Cette définition plus légère demeure appréciée par certains professionnels et agences de presse, car plus facile à traiter rapidement, mais elle offre une possibilité de recadrage bien inférieure et une image logiquement moins détaillée.

Le Sony A1 II affiche sa supériorité avec un capteur plus défini, mais surtout une meilleure gestion de la dynamique, quand Nikon marque toujours un peu le pas dans ce domaine.

Le Z9 se démarque par des JPEG issus du boîtier offrant une colorimétrie que l’on peut considérer comme plus flatteuse, ce qui à son importance pour des professionnels qui n’utilisent que rarement le RAW (certaines images ici proviennent du test du Nikon Z8, qui partage le même capteur et les mêmes caractéristiques que le Z9).

Notez que le Sony A1 II est également doté d’un mode pixel-shift permettant d’obtenir (après traitement via ordinateur) un fichier TIFF ou JPEG de 199 Mpx. Cela implique une immobilité totale et ne va pas sans quelques artefacts résiduels lors de l’assemblage des photos. Canon de son côté a équipé son R1 d’un système d’agrandissement d’image par IA très convaincant et qui permet d’obtenir directement depuis le boîtier des images de 96 Mpx. Cela pallie, un peu, la relative faible définition du capteur.

Ces boîtiers disposent de capteurs dits « empilés ». Proposant une excellente vitesse de lecture, ils permettent de limiter – presque annihiler – les effets de déformations liés au rolling shutter et le phénomène de banding en obturation électronique.

Cette fonction s’avère indispensable pour conserver des images impeccables même avec des très fortes rafales. Lors de nos essais les plus exigeants, nous avons pu constater le très bon comportement des trois hybrides.

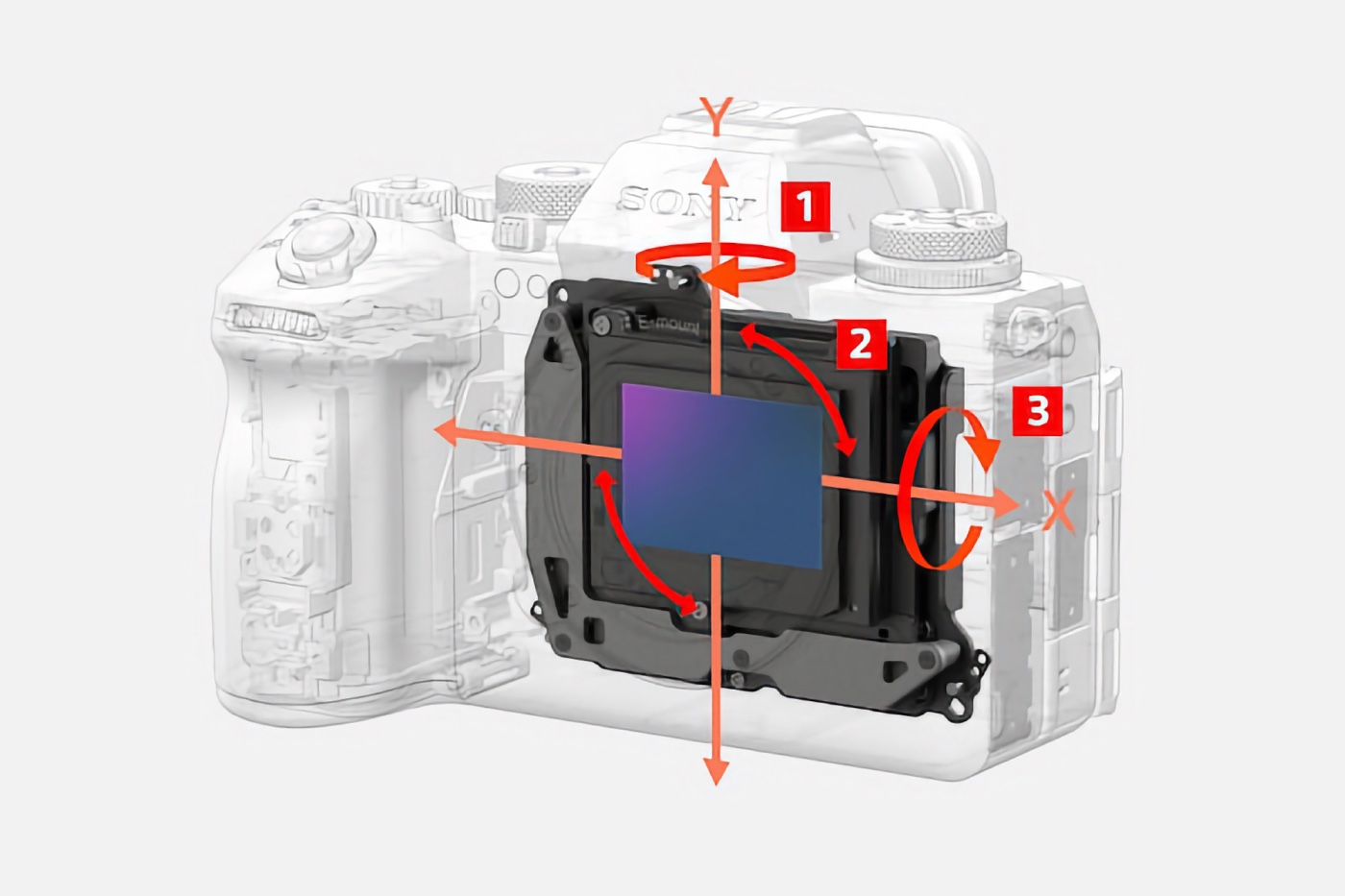

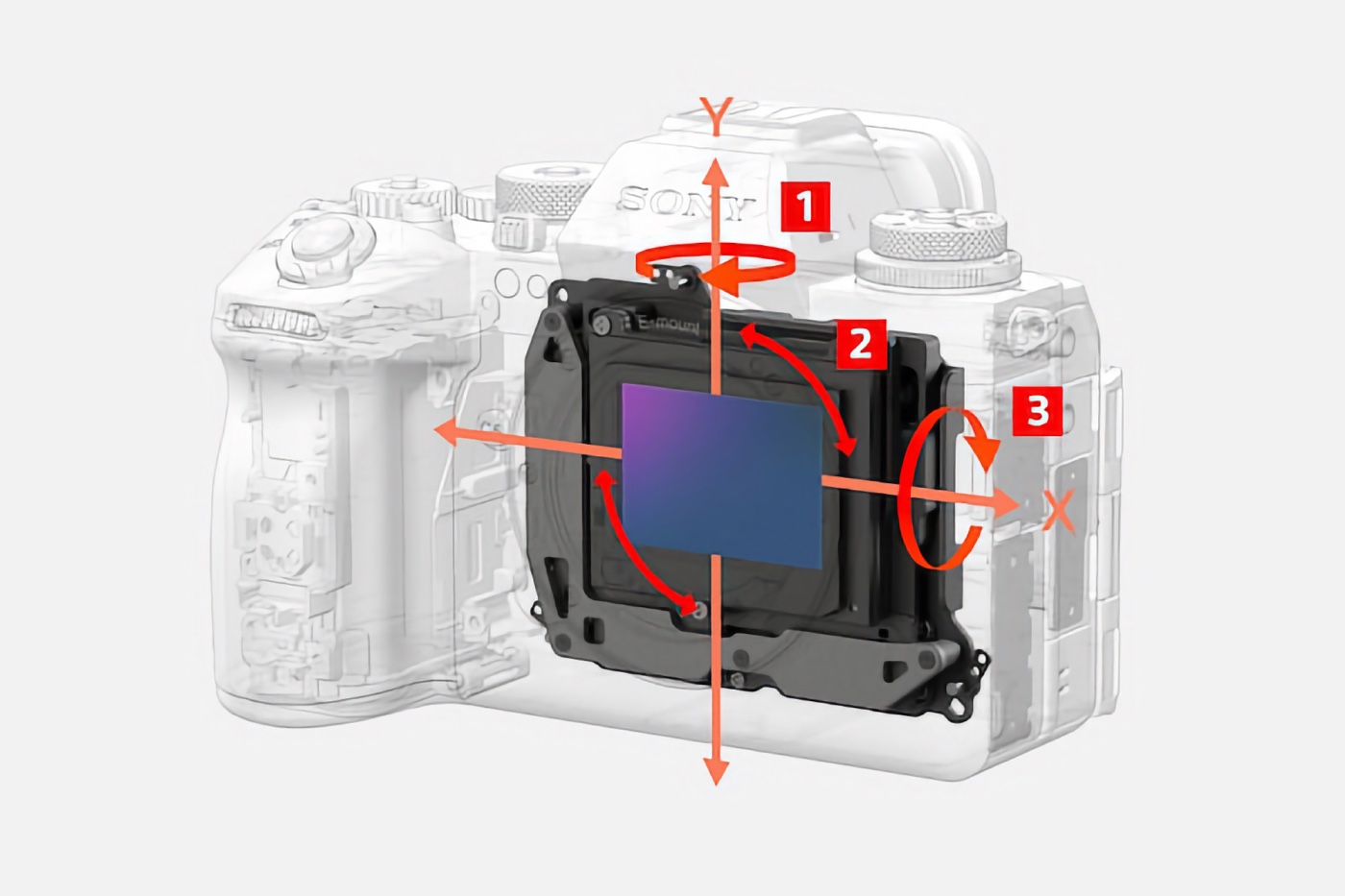

En ce qui concerne la stabilisation, les trois appareils sont équipés d’un capteur stabilisé sur 5 axes. Plus ancien, le Z9 ne compense que jusqu’à 6 stops, quand les deux autres appareils peuvent compenser jusqu’à 8,5 stops. Néanmoins, dans le cadre du Canon EOS R1, le constructeur avance que ce résultat a été mesuré avec un zoom stabilisé. Pour l’A1 II, les estimations sont réalisées avec une focale fixe non stabilisée.

Lors de nos mesures, comme dans nos tests terrain, il est rare de retrouver les mêmes valeurs que les constructeurs. Dans le meilleur des cas, avec le Sony A1 II nous avons réussi à atteindre jusqu’à 6 stops, contre 4,5 stops avec l’EOS R1.

Il n’y a point de mauvais choix ici, mais la définition supérieure et la plage dynamique plus étendue du Sony A1 II en font le choix idéal pour ceux qui recherchent la meilleure qualité d’image possible et qui veulent exploiter en profondeur leurs fichiers.

Le Nikon Z9 n’arrive pas loin derrière, quand l’EOS R1 paye la stratégie assez bancale de Canon qui ne dote pas son « flagship » du meilleur capteur disponible.

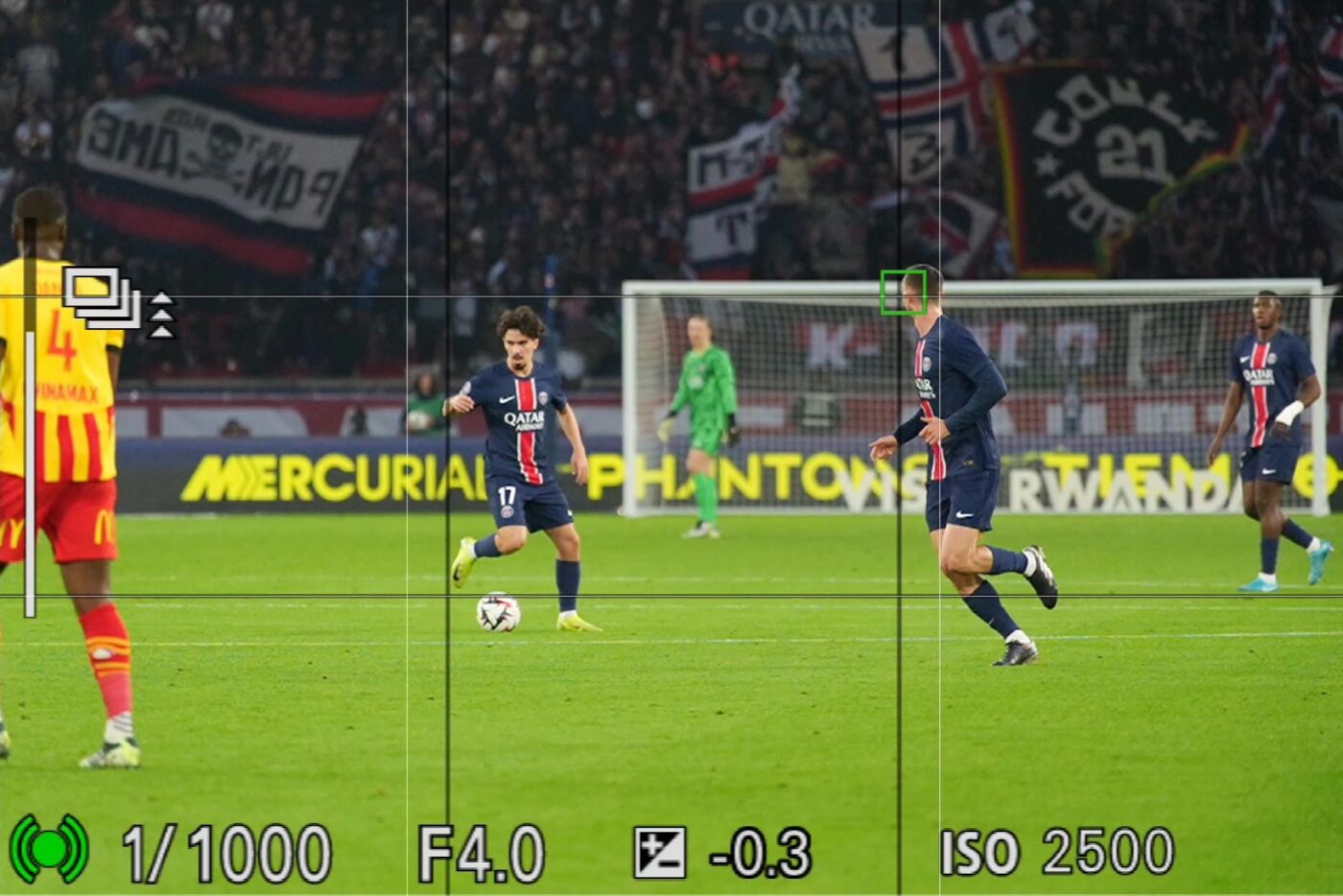

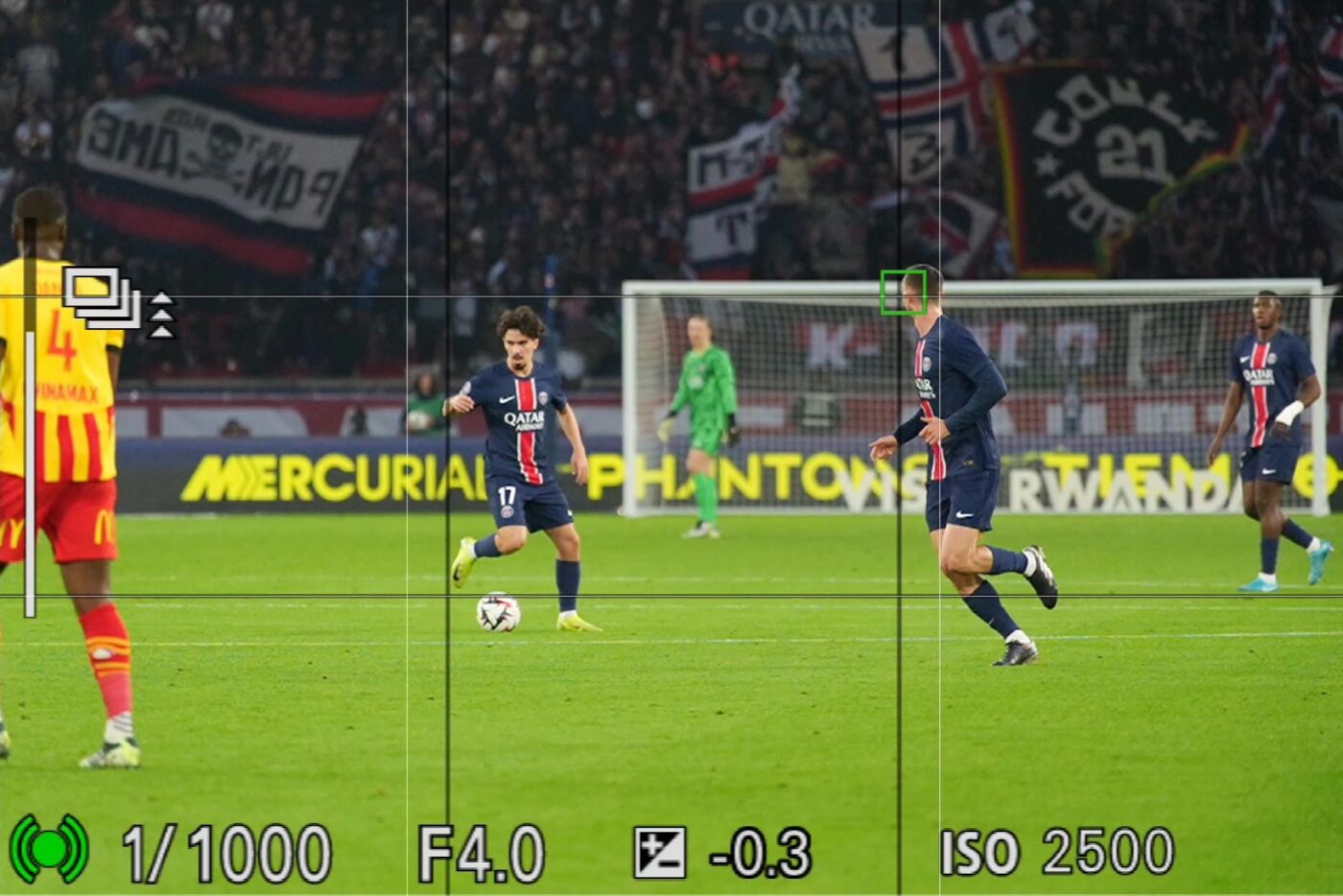

Suivi autofocus : vainqueur Canon EOS R1

Les appareils modernes rivalisent avec des modes de reconnaissance et de suivi AF toujours plus poussés. À grand renfort de discours (marketing ?) autour de l’IA et du deep learning, les constructeurs mettent en avant les performances de leur système autofocus. Sur le papier, celui du Nikon Z9 est le moins évolué.

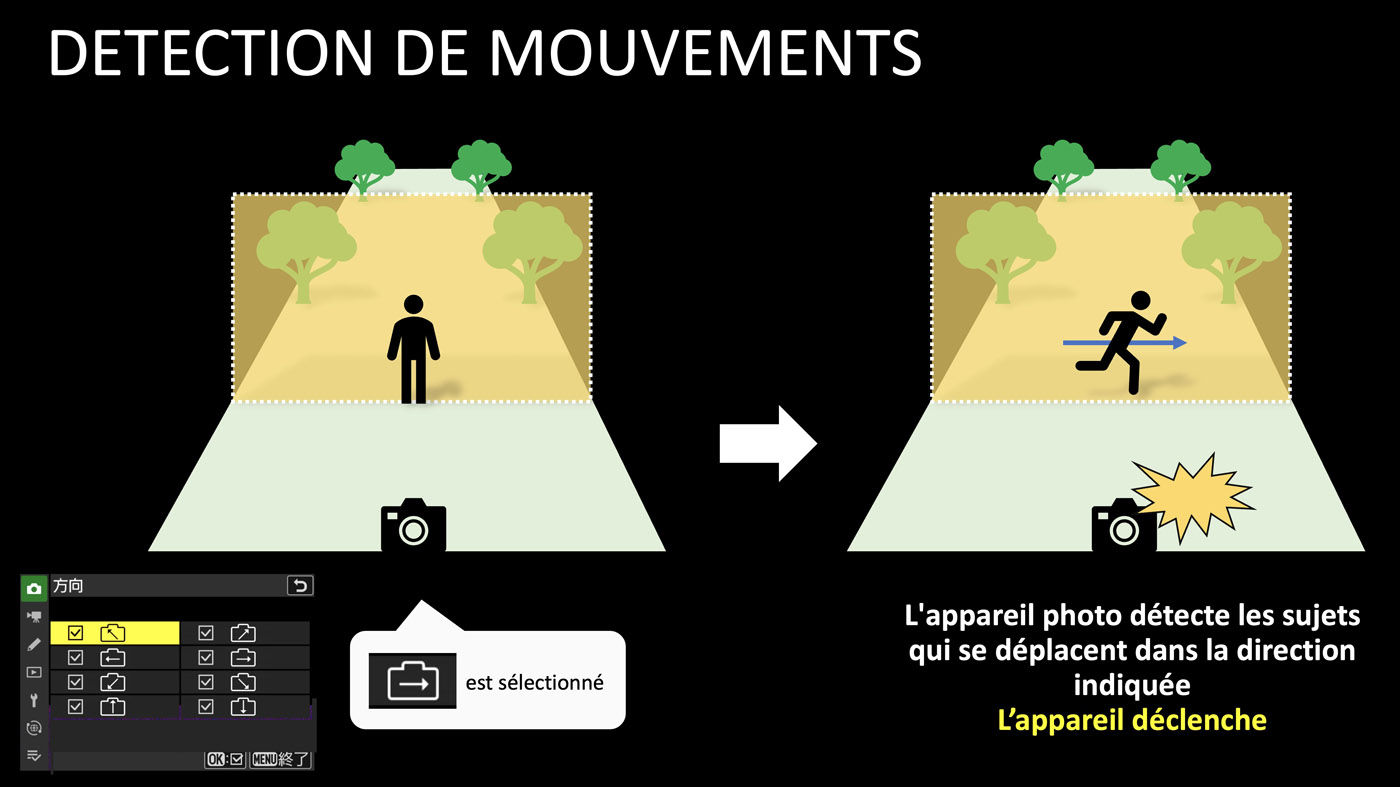

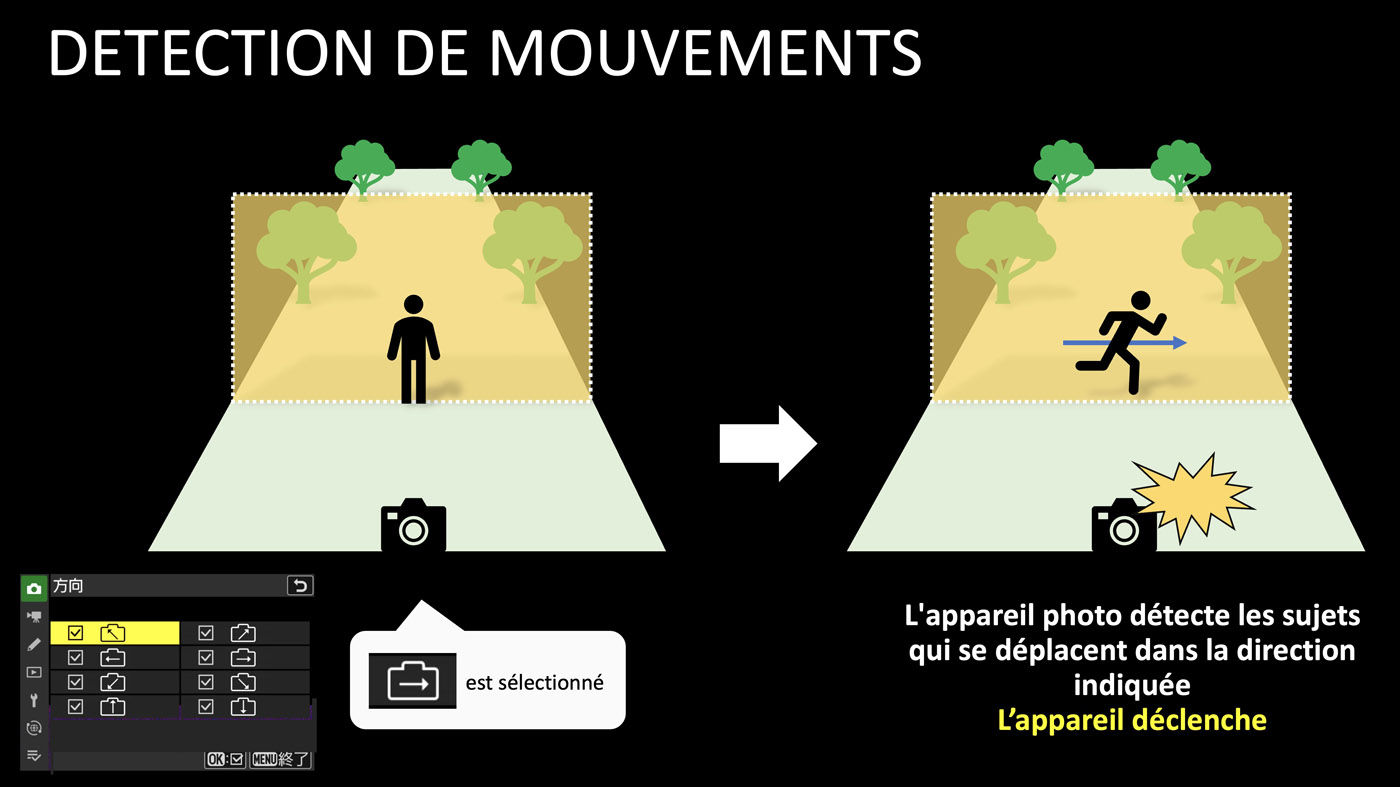

Régulièrement mis à jour, il reste cependant très compétitif et peut détecter (et suivre) à présent les humains, chiens, chats, oiseaux (corps + visage + œil), voitures, avions et les trains. Il est aussi doté d’un mode pré-capture et d’un système de paramétrage avancé de l’AF en fonction de la distance, du sens de direction et du type de sujet. Toutefois, il accuse quelques années de retard et sur le terrain, son âge peut (parfois) se faire ressentir.

Le Sony A1 II récupère la puce IA intégrée aux boîtiers Sony depuis la fin 2022 et l’A7R V. L’autofocus prédictif se montre plus polyvalent et efficace que jamais (humains, chiens, chats, oiseaux (corps + visage + œil), voitures, avions, trains, insectes (corps + visage). L’AF est plus véloce que jamais, précis et ne rate presque jamais sa cible. Les erreurs sont marginales et plus souvent du fait du photographe. L’appareil embarque aussi un mode pré-capture.

Enfin, le Canon EOS R1 se veut le plus rapide des trois boîtiers. L’AF de Canon a été peaufiné à travers les années et le R1 se montre en effet le plus véloce à détecter et suivre les sujets, notamment les yeux. Pour autant, il peut, lors des fortes rafales, accuser par moment des passages à vide.

Il compense en étant le 1er (avec son faux jumeau l’EOS R5 Mark II), à être doté d’un mode de « priorité à l’action » en fonction du sport. – pour le moment – uniquement pour le basket, football et volley, ce mode suit directement le porteur de balle et anticipe les changements de joueur, pour un suivi AF toujours plus précis. Une fonction unique, et assez bluffante qui peut s’avérer cruciale pour seconder les photographes de sport, surtout si elle finit par être étendue à d’autres sports.

Si l’AF du Sony A1 II est excellent, il arrive très marginalement derrière le Canon EOS R1. Ce dernier se montre exceptionnel, précis et véloce. De plus, le mode de priorité à l’action achève d’en faire une arme redoutable pour les professionnels du sport.

Rafale et buffer : vainqueurs Nikon Z9 et Sony A1 II

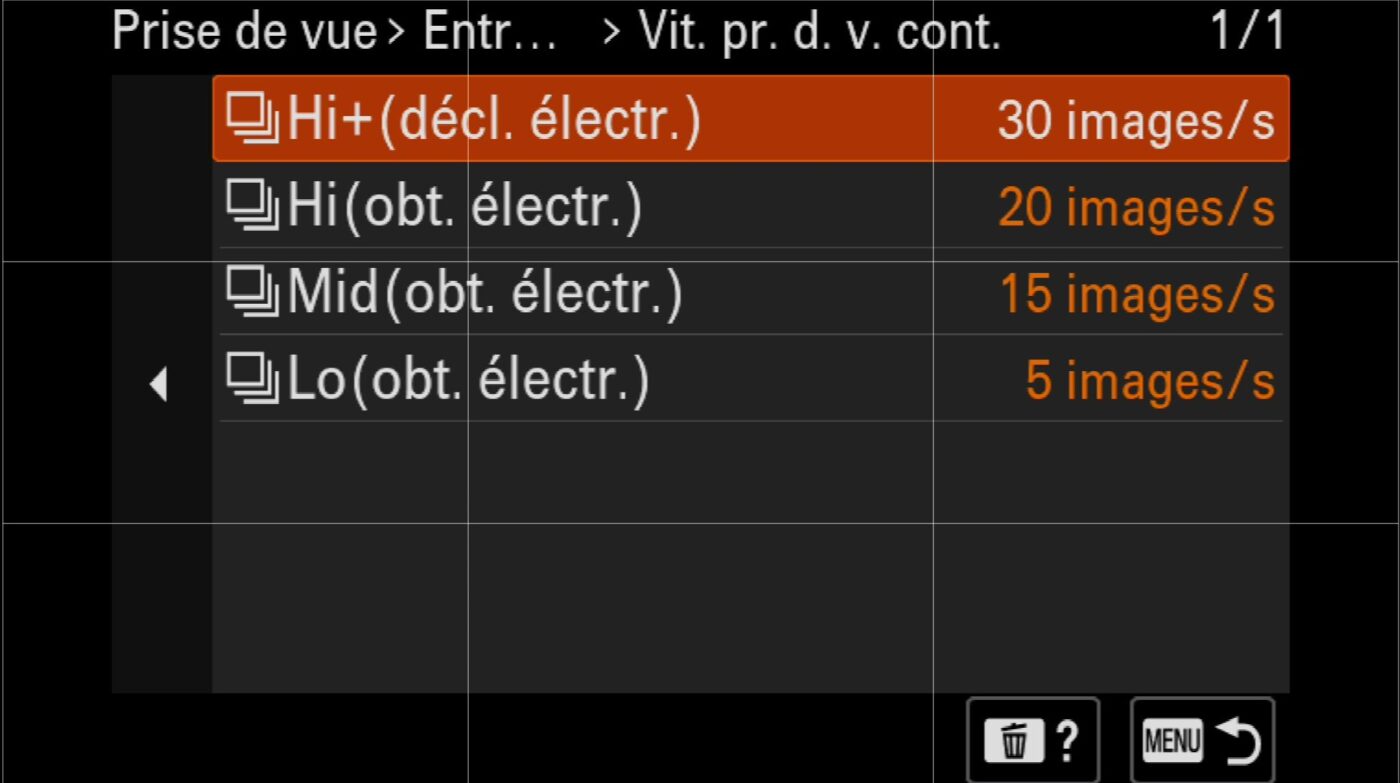

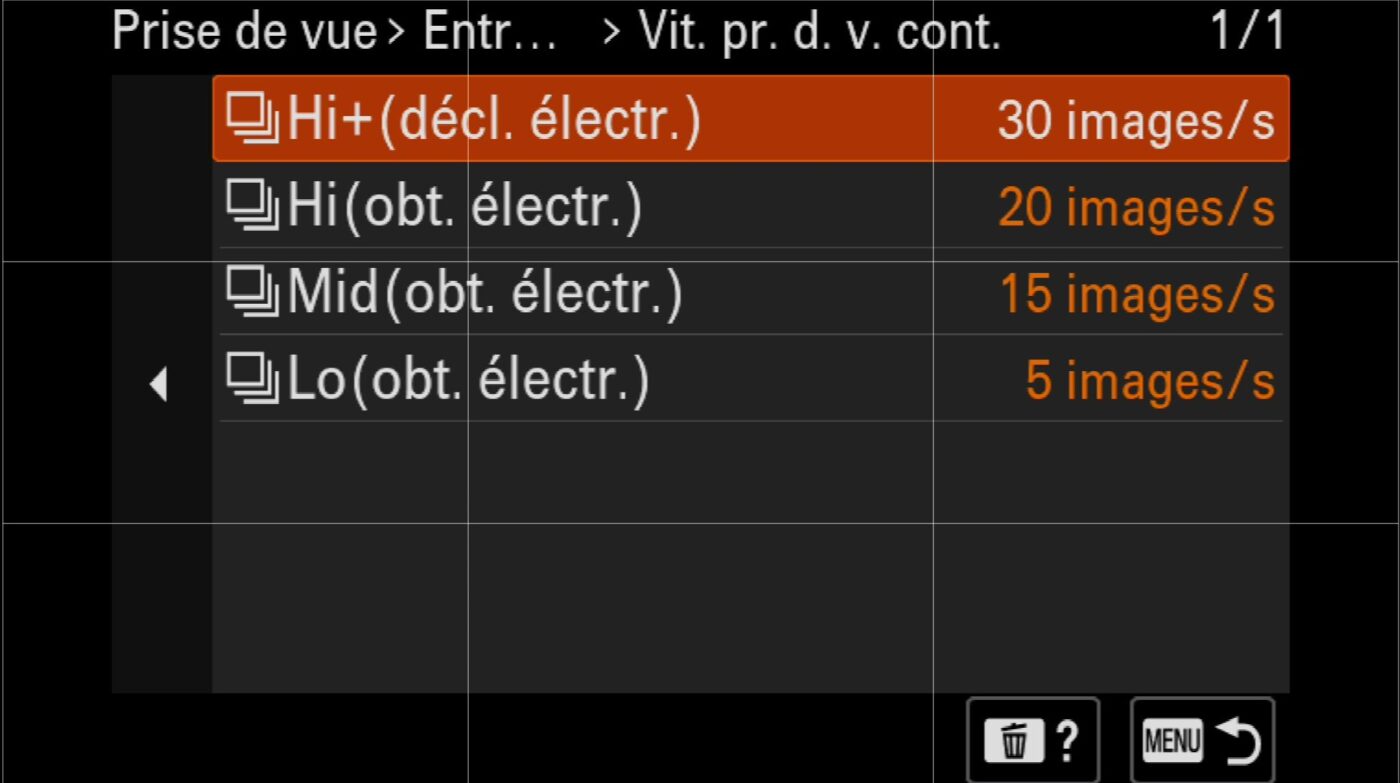

Ces appareils à vocation sportive ou animalière sont dotés de modes de rafales et de suivi autofocus en rapport avec leurs ambitions. Nous mentionnons ici les rafales en obturation électronique – le Z9 ne disposant même pas d’obturateur mécanique. Les capteurs empilés permettant une rafale en continu et sans voile noir.

Le Canon EOS R1 propose ainsi la plus forte rafale (RAW) avec 40 i/s. Une performance impressionnante et héritée du Canon EOS R6 Mark II.

De son côté, le Sony A1 II reprend la même rafale de 30 i/s que le premier modèle. Une vitesse assez fulgurante lorsque l’on prend en compte la définition de 50 Mpx du capteur.

Enfin, le Nikon Z9 se montre un peu moins ambitieux avec « seulement » 20 i/s. Néanmoins, en optant pour un enregistrement en JPEG seuls, il est possible d’atteindre les 60 i/s, et même 120 i/s en mode APS-S (DX) !

| Sony A1 II | Nikon Z9 | Canon EOS R1 | |

|---|---|---|---|

| Rafale obturation mécanique | 10 i/s | - | 12 i/s |

| Rafale obturation électronique | 30 i/s | 20 i/s | 40 i/s |

| Rafale JPEG | 30 i/s | 60 i/s | - |

| Rafale crop APS-C | - | 120 i/s | - |

La question de la mémoire tampon est aussi un facteur à prendre en compte avec de si fortes rafales. Et ici, les boîtiers font pratiquement jeu égal. Certes le Nikon Z9 se gargarise d’un buffer de plus de 1000 images, mais c’est vrai uniquement avec des cartes CFexpress de type B bien spécifiques et dans le monde de compression des fichiers le plus élevé. En compression par défaut, il lui est difficile de dépasser les 80 photos consécutives. Notez qu’avec les modes 60 et 120 i/s, le buffer est assez limité à quelques centaines d’images.

De son côté, le Sony A1 II semble moins bien doté avec un peu plus de 150 images consécutives avec des RAW compressés, mais il convient de préciser que la taille desdits RAW demeure toujours plus lourds que les fichiers les moins compressés de Nikon. Notons de plus qu’une fois arrivé au bout de la mémoire tampon allouée, la rafale de l’A1 II ne se coupe pas vraiment, mais passe de 20 ou 30 i/s à environ 10 i/s. Et ce pendant un temps considérable.

| Sony A1 II | Nikon Z9 | Canon EOS R1 | |

|---|---|---|---|

| Buffer obturation mécanique RAW non compressés | 157 images | - | 999+ images |

| Buffer obturation mécanique RAW compressés | 999+ images | - | 999+ images |

| Buffer obturation électronique RAW non compressés | 85 images | 83 images | 230 images |

| Buffer obturation électronique RAW compressés | 153 images | 999+ images | 410 images |

| Buffer JPEG obturation mécanique | 999+ images | - | 999+ images |

| Buffer JPEG obturation électronique | 175 images | 999+ images | 500 images |

Enfin, le Canon EOS R1 offre un entre-deux intéressant, avec 230 clichés enregistrés consécutifs à 40 i/s, avec que la rafale ne cesse. Toutefois, on aurait pu penser qu’avec une définition de seulement 24 Mpx et l’emploi de cartes CFexpress de type B, l’EOS R1 bénéficie d’une mémoire tampon plus importante.

Même si la rafale « classique » est la moins importante à 20 i/s, le Z9 propose une expérience plus équilibrée. Sans contexte, le Nikon Z9 offre une meilleure profondeur de mémoire tampon. Bien entendu, cela vient avec quelques concessions en termes de qualité d’image, mais la performance est bien là.

Pour autant, le Sony A1 II n’est pas en reste. Il offre une excellente rafale de 30 i/s, ce qui est très fort compte tenu de sa définition de 50 Mpx. De plus, même si la mémoire tampon est en apparence assez limitée, elle se montre en fait assez profonde, pouvant se maintenir pendant près de 20 secondes – mais à une cadence ralentie – ce qui assure tout de même de bonnes dizaines de clichés.

Enfin, si le Canon EOS R1 est doté de la rafale la plus véloce, cela est rendu moins impressionnant par la plus faible définition du capteur. De même, du fait de cette définition de 24 Mpx, on était en droit d’attendre une mémoire tampon « illimitée » et il n’en est rien, loin de là. Également, pour espérer s’en sortir dans cette manche, il aurait fallu que le R1 bouleverse l’industrie avec une rafale phénoménale comme on la trouve chez le Sony A9 III et ses 120 i/s.

Voici une sélection de photos réalisées avec les Nikon Z8/Z9, Sony A1 II et Canon EOS R1 :

Mode vidéo : vainqueur Nikon Z9

Ces appareils offrent une expérience photo finalement assez proche et vont utiliser leur volet vidéo pour se différencier. Dans le domaine des formats proposés, c’est ici le Nikon Z9 qui en fait le plus. Le boîtier permet d’enregistrer, en interne, jusqu’en 8,3K, 30 fps et en N-RAW ou en Apple ProRes RAW. Il offre également un suréchantillonnage en 4K jusqu’à 60 fps.

De son côté, le Canon EOS R1, du fait de son capteur moins défini, plafonne à la 6K et 60 fps, mais toujours en RAW. Enfin, si le Sony A1 II propose bien l’enregistrement en 8K et 30 fps, cela ne se fait pas en RAW et avec une qualité d’image alors moins élevée. Le boîtier de Sony offre par ailleurs plusieurs options de recadrages ou de stabilisation automatique qui pourraient séduire les amateurs.

Observons que tous les boîtiers autorisent aussi la captation de séquences en 4K et 120 fps, ce qui devrait contenter les spécialistes de ralentis.

Pour les vidéastes pro, les youtubeurs et les documentaristes, le Nikon Z9 est peut-être l’option la plus pertinente. Le choix des formats en interne est plus vaste et la qualité intrinsèque des séquences est supérieure. Attention toutefois au choix de vos cartes mémoires qui joue ici un rôle prépondérant.

En 8,3K RAW, les séquences font pas moins de 43 Go la minute ! Il faudra donc employer des cartes de forte capacité et très rapides.

Notez que si un seul de ces boîtiers avait proposé l’enregistrement direct sur SSD, il aurait sans doute remporté nos suffrages dans cette catégorie vidéo. Cette option encore trop peu répandue est pourtant indispensable pour qui emploie de lourds formats vidéo.

Parc optique : vainqueur Sony A1 II

Nous risquons ici d’enfoncer une porte ouverte. Malgré l’ouverture des parcs optiques de Nikon, et à présent – avec parcimonie – de Canon, le choix des objectifs plein format en monture E de Sony est sans comparaison ! Pour qui se lancerait dans la photographie hybride aujourd’hui, Sony est encore le choix le plus pertinent juste à cause de sa monture ouverte depuis longtemps au constructeur tiers.

Néanmoins, en ce qui concerne les objectifs à destination des professionnels, le constat est plus nuancé. En effet, Sony bridant le fonctionnement des optiques tierces à 15 i/s en rafale, cela les rend moins intéressantes pour un Sony A1 II.

Et dans le registre des optiques professionnelles natives, Canon ou Nikon n’ont rien à envier à Sony. En témoigne l’exceptionnel Canon RF 100-300 mm f/2,8 L IS USM ou un Nikkor Z 400 mm f/2,8 TC VR S. Toutefois, les optiques Canon, et surtout Nikon, du quotidien tendent à être bien plus lourdes et encombrantes que leurs rivales chez Sony (comme nous l’avons constaté plus haut), ce qui les rend moins pratiques à l’usage.

Ajoutons cela au parc optique bien plus étendu de la monture E, il est indéniable que Sony tire facilement son épingle du jeu dans cette catégorie.

Le Nikon Z9, redoutable de polyvalence ; le Sony A1 II, le choix de la (dé)raison. Le Canon EOS R1 se cherche encore

La comparaison entre le Canon EOS R1, le Sony A1 II et le Nikon Z9 révèle que chacun de ces appareils excelle dans des domaines spécifiques, mais le Sony A1 II se démarque comme le choix le plus équilibré pour la majorité des utilisateurs professionnels.

Le Nikon Z9 se distingue de son côté avec un mode rafale intéressant et surtout un mode vidéo très élaboré qui en fait une option très pertinente pour les vidéastes.

Le Canon EOS R1 reste un très bon boîtier pour ceux déjà investis dans l’écosystème Canon. Mais il nous laisse un peu sur notre faim.

Il ne faut pas oublier un dernier critère capital, celui du prix. Lancés en fin d’année 2024, le Canon EOS R1 et le Sony A1 II sont affichés à des prix élevés assez similaires (7449 et 7499 €), quand le Nikon Z9 est commercialisé au tarif plus agressif de 5999 €. Une différence non négligeable surtout si on n’a pas encore investi dans un des systèmes.

Mais, finalement, s’il fallait encore complexifier la chose, on pourrait même estimer que les meilleurs hybrides « professionnels » se nomment Nikon Z8 et Canon EOS R5 Mark II. Offrant tout ce propose leurs cousins monobloc (et même plus pour le R5 Mark II), ils sont plus compacts et affichés à des tarifs plus raisonnables. Ainsi, commercialisé sous la barre des 5000 €, le Sony A1 II aurait été le boîtier ultime, sans contestation possible.