Lancé (par surprise) en juillet 2025, le Sony RX1R III marque le renouveau d’une gamme de compacts experts que l’on croyait éteinte depuis près d’une décennie.

Ce boîtier au capteur plein format de 61 Mpx se démarque par son impressionnante compacité et mise sur un autofocus très performant pour s’affirmer face à une concurrence premium.

Mais sur le terrain, les performances sont-elles au rendez-vous ? Les compromis auxquels Sony a dû consentir ont-ils un impact réel ? Cet appareil est-il suffisamment armé pour se faire une place dans le sac de photographes exigeants ? La réponse dans notre test complet du Sony RX1R III.

Retrouvez aussi notre test du Sony RX1R III en vidéo :

Sommaire

- Sony RX1R III, l’interminable attente

- Ergonomie : le roi de la compacité

- Performance et qualité d’image du RX1R III

- Qualité de l’objectif du Sony RX1R III

- Autofocus et suivi du Sony RX1R III

- Rafale et buffer

- Rolling shutter

- Sony RX1R III : stabilisation délaissée

- Vidéo : le RX1R III, une caméra d’appoint

- Autonomie limitée… et limitante

- Connectique et stockage

- Sony RX1R III : le compact le plus séduisant et le plus frustrant

Sony RX1R III, l’interminable attente

À la fin de l’été 2012, Sony dévoilait le RX1, le premier doté d’un capteur plein format à peine plus grand qu’un « bête » compact à petit capteur. Ce dernier précède de 3 ans avant Leica et son Q (type 116). Puis viendra le RX1R II en 2015 avec un viseur intégré. Et… plus rien. Pendant presque une décennie, cette gamme semblait abandonnée. Mais voilà qu’en juillet 2025, Sony revient, presque par surprise, avec un RX1R III.

En simplifiant (un peu), le RX1R III reprend la plupart des éléments qui faisaient déjà la force du RX1. Nous avons déjà mentionné le gabarit très réduit ; on peut aussi parler des commandes minimalistes, de l’écran fixe ou bien évidemment la focale fixe Zeiss Sonnar T* 35 mm f/2.

Oui, comme Leica et son Summilux 28 mm f/1,7 ASPH équipant ses Leica Q depuis 10 ans, Sony reste fidèle à son objectif aux ascendances germaniques. Ici demeure alors une double question : cet objectif – et sa formule optique de 8 éléments en 7 groupes – est-il capable d’encaisser les 61 Mpx du capteur Exmor R BSI ?

De même, quid de la vélocité de l’autofocus ? Jusqu’alors (et même en tenant compte l’âge des boîtiers), la série des RX1 ne brillait pas par la rapidité de sa mise au point automatique. Sur ce point, Sony met en avant ses algorithmes AF, dopés avec un double CPU Bionz XR et une puce IA. Ces derniers étant directement repris des derniers hybrides de la marque.

En revanche, on pourra lui reprocher l’absence complète de la stabilisation (capteur ou optique). Ce manque, couplé à un grand capteur très défini, peut s’avérer hasardeux, notamment par basse luminosité. Ce que nous déplorions déjà sur le récent Fujifilm GFX100RF, au passage.

Pour autant, il est difficile de ne pas trouver un certain attrait à ce Sony RX1R III. Sa compacité permettra aux amateurs éclairés (et fortunés) de street photography de le glisser dans une poche de manteau sans aucun problème. Les professionnels en reportage pourront aussi être tentés par un appareil discret, mais capable de délivrer des clichés d’excellente facture.

Évidemment, les spécialistes de l’animalier, du sport ou même de la vidéo seront moins impressionnés, mais ils n’ont jamais vraiment été la cible des compacts experts.

Voici les caractéristiques techniques détaillées du Sony RX1R III comparées à celle du RX1R II :

| Sony RX1R III | Sony RX1R II | |

|---|---|---|

| Capteur | 24x36 Exmor R BSI 61 Mpx | 24x36 Exmor R 42,4 Mpx |

| Filtre passe-bas | non | non |

| Processeur | 2x Bionz XR + puce IA | Bionz X |

| Viseur électronique | OLED de 2,36 Mpts, 0,7x | OLED de 2,36 Mpts, 0,74x |

| Ecran LCD | 3 pouces, 2,36 Mpts, fixe | 3 pouces, 1,23 Mpts, inclinable |

| Autofocus | AF hybride à détection de phase + contraste | AF hybride à détection de phase et contraste |

| Nombre de points AF | 693 points AF | 399 points AF |

| Couverture AF | 78 % | 45 % |

| Plage AF | -4 à 20 EV | N.C. |

| Sensibilité | 100 à 32 000 ISO (extensible de 50 à 102 400 ISO en photo) | 100-25 600 ISO (extensible de 50 à 102 400 ISO) |

| Obturateur | central et électronique | central et électronique |

| Rafale (obturateur mécanique) | 5 i/s | 2,5 i/s |

| Mode haute résolution | non | non |

| Obturation | 30 s – 1/8000 s | 30 s - 1/4 000 s |

| Stabilisation, gain | non | non |

| Vidéo | 4K UHD 30 fps, Full HD jusqu’à 120 fps | Full HD 60 fps |

| Profils colorimétriques vidéo | 12 Film looks, S-Log 3, S-Cinetone | 12 Film looks |

| Stockage | 1x slot SD UHS-II | 1x slot SD UHS-I / memory stick |

| Connectivité sans-fil | Wifi 2,4 et 5 Ghz, Bluetooth 5.0 Low Energy | Wifi 2,4 Ghz, NFC |

| Connectivité filaire | USB-C, micro HDMI, prise micro | microUSB, micro HDMI, prise micro 3,5 mm |

| Batterie | NP-FW50 (270 / 300 vues) | NP-BX1 (200 / 220 vues) |

| Rechargement par port USB | Recharge et alimentation directe USB-C | Recharge microUSB |

| Tropicalisation | N.A. | N.A. |

| Dimensions (L x H x P) | 113,3 x 67,9 x 87,5 mm | 113,3 x 65,4 x 72,0 mm |

| Poids (batterie + SD inclus) | 498 g | 480 g |

| Prix au lancement | 4899 € (juillet 2025) | 3599 € (octobre 2015) |

| Objectif | Zeiss Sonnar T* 35 mm f/2 | Zeiss Sonnar T* 35 mm f/2 |

Ergonomie : le roi de la compacité

Le Sony RX1R III n’usurpe pas sa dénomination de compact ! Plus encore que le Leica Q3 ou encore le Fujifilm X100VI, le RX1R III est vraiment… petit.

En effet, avec ses 11 cm de large, pour 6,8 cm de haut et 8,7 cm de profondeur, le tout pour 498 g, il navigue presque dans les mêmes registres que le Ricoh GR III. À titre de comparaison, le Leica Q3 pèse presque 300 g de plus !

À peine plus volumineux que son prédécesseur, il peut toujours rentrer dans la poche d’une veste. Dans la rue, il est très facile de passer inaperçu. Rares sont les passants à imaginer que dans ce petit boîtier se dissimule un « gigantesque » capteur plein format.

Les grandes mains auraient peut-être apprécié 1 ou 2 cm supplémentaires en hauteur pour assurer une prise en main plus sûre. À ce sujet, il est dommage que Sony n’ait pas pensé à concevoir un petit support comme celui inclus avec les A7C II / A7C R… et qui aurait été plus pertinent que les divers accessoires que la firme propose à un prix ridiculement élevé.

Made in Japan (une première chez Sony depuis 10 ans), l’appareil offre profite d’un niveau de finitions élevé. On reste dans la même lignée qu’avec les hybrides de la marque. De même, et un peu comme Ricoh ici aussi, Sony mise plus sur la compacité que sur l’esthétique pour se démarquer, là où Leica ou Fujifilm capitalisent aussi (voire surtout) sur le design vintage et un haut niveau de finitions.

L’avant du boîtier est très dépouillé, Sony ayant choisi de retirer le sélecteur de mode de mise au point précédemment utilisé sur ses RX1.

Pour compenser l’absence de vrai grip, Sony a placé un petit pavé texturé qui permet de s’assurer de la bonne préhension de l’appareil. Même si l’objectif paraît presque surdimensionné par rapport au reste du gabarit, la prise en main n’en est pas déséquilibrée pour autant. On observe ici la seule fausse note au niveau des finitions. Sony n’a pas opté pour du similicuir, mais pour un bête caoutchouc très cheap et hérité de la génération précédente.

La tranche supérieure est tout aussi minimaliste. On y trouve le déclencheur encadré par le levier d’alimentation. On note ici le petit pas de vis pour installer un déclencheur souple ou un bouton personnalisé. On dispose aussi d’une touche C1 personnalisable, une molette de compensation d’exposition, et la roue PASM.

Au dos, les commandes sont limitées à la portion congrue. Roue codeuse, quelques touches personnalisables et les boutons classiques (lecture, menu, corbeille, etc). On déplore l’absence de joystick : le déplacement des collimateurs passera par l’écran tactile de 3 pouces. Ce dernier voit sa définition augmenter à 2,36 Mpts (1090×730 px, 3:2), ce qui en fait un des moniteurs offrant l’image la plus détaillée du marché, rivalisant avec un appareil comme le Hasselblad X2D 100C !

CEPENDANT, l’écran inclinable du RX1R II est devenu… fixe. Sans doute pour limiter au maximum l’encombrement, Sony renoue avec un choix déjà opéré sur les premiers RX1. Pour autant, on ne pouvait pas dire que la version 2 était volumineuse, et l’écran orientable était parfaitement fonctionnel.

Le retour à un écran non-orientable est assez incompréhensible – d’autant qu’il limite grandement la pratique de la street photography discrète où on peut aimer shooter à la taille. Certains argueront que Leica n’a introduit un écran orientable que depuis le Q3, ou encore que les Leica M n’ont jamais eu (et n’auront sans doute jamais) d’écran mobile.

À ceux-là, on répondra qu’il est assez aberrant que Sony fasse machine arrière sur ce domaine. Et que les Leica M, malgré leur histoire et leur prestige, ne sont pas toujours des modèles d’ergonomie et d’accessibilité…

Ainsi, il faut bien reconnaître que l’absence d’écran inclinable limite grandement les possibilités de prises de vues. Il faut parfois se montrer bien souple des genoux ou se contorsionner les cervicales pour composer sa photo.

Outre cet écran frustrant et qui concentre de nombreux griefs envers le boîtier, le RX1R III est aussi équipé d’un viseur électronique 2,36 Mpts (1024×768 px, OLED, 0,7x). Ce dernier est repris des Sony A7C R / AC7 II et n’est ni le plus grand ou le plus lumineux du marché. Sony fournit un œilleton souple dans la boîte. S’il permet de rendre la visée un peu plus confortable, il dépasse aussi plus nettement de l’appareil, rompant ainsi la compacité générale de l’appareil.

Il souffre ici de la comparaison avec le viseur du Leica Q3, 2,44x plus défini et bien plus précis. Alors que Sony dispose des viseurs parmi les meilleurs du marché et commercialise son compact plus cher que l’A7R V à son lancement, il est un peu aberrant de reconduire un viseur d’une qualité si inférieure.

Comme avec les générations précédentes, l’optique 35 mm f/2 se démarque assez nettement du boîtier. En effet, elle est presque deux fois plus profonde que le corps de l’appareil. Ce qui fait que l’on ressent que le tout penche un peu vers l’avant. Heureusement que le RX1R III demeure assez léger.

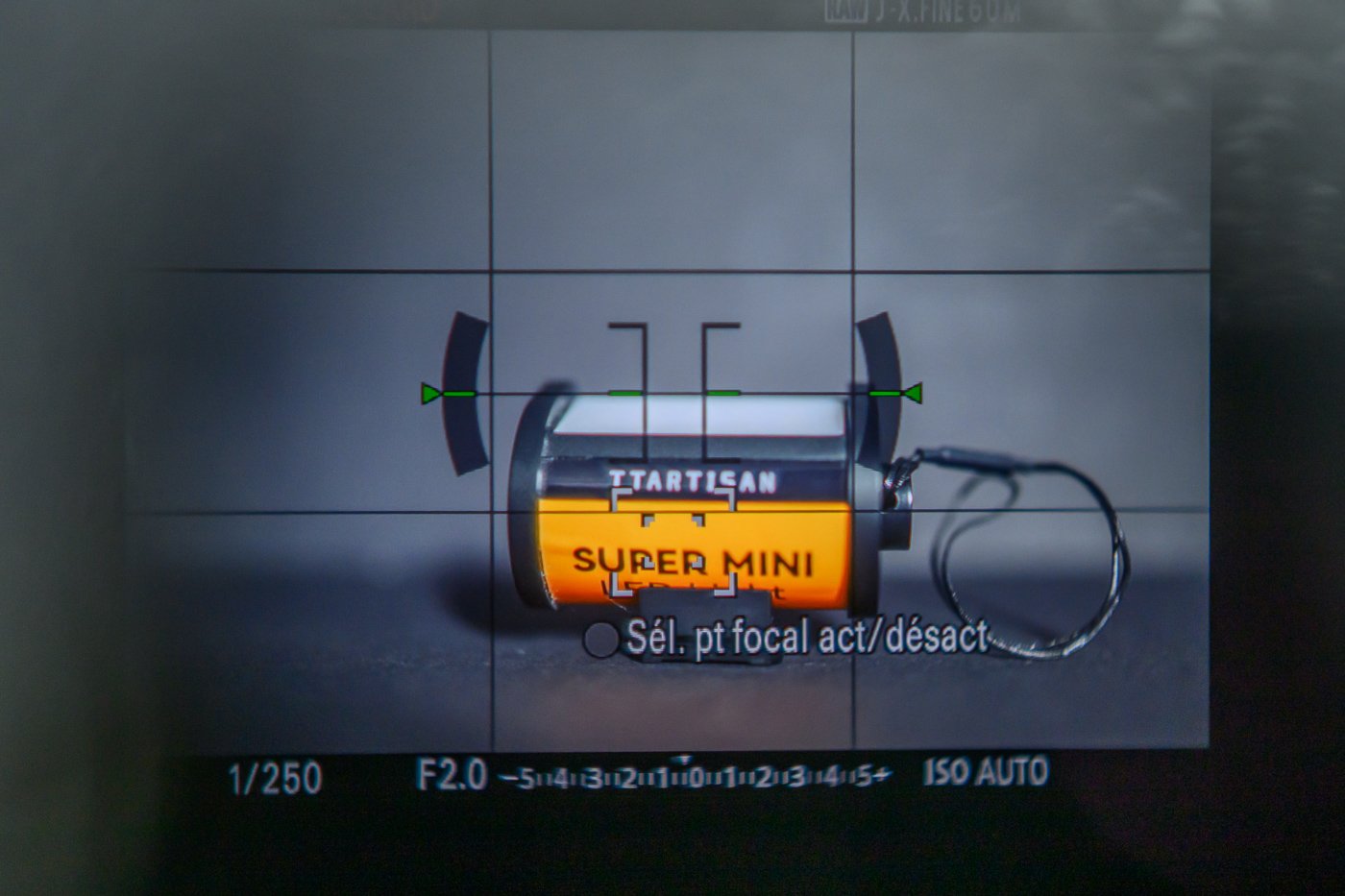

L’objectif, bien qu’assez ramassé, dispose tout de même de 3 bagues :

- Mise au point

- Diaphragme (f/2 – f/22)

- Limiteur de distance de MAP : ∞ – 30 cm ; 35 – 20 cm (mode « macro »)

Nous n’avons rien de bien spécial à redire sur ces bagues, qui fonctionnent toutes comme attendu. À la limite, on pourra relever que, l’anneau de diaphragme ne possédant pas de position « Auto », il est impossible de piloter l’ouverture depuis la molette située à l’arrière de l’appareil.

Enfin, il faut souligner une dernière aberration : l’absence de protection contre les intempéries. Vous avez bien lu, malgré son positionnement très premium, le Sony RX1R III n’est pas protégé contre les aléas climatiques ou les infiltrations de poussière. Un comble !

Performance et qualité d’image du RX1R III

Le Sony RX1R III embarque un capteur plein format Exmor R BSI de 61 Mpx et se repose sur son optique Zeiss Sonnar T* 35 mm f/2. Le capteur équipe les boîtiers haute définition du constructeur depuis 2019, tandis que l’objectif date de… 2012.

Ce capteur full frame est, à date, le plus défini du marché et on sait qu’il est capable de délivrer des images d’exception.

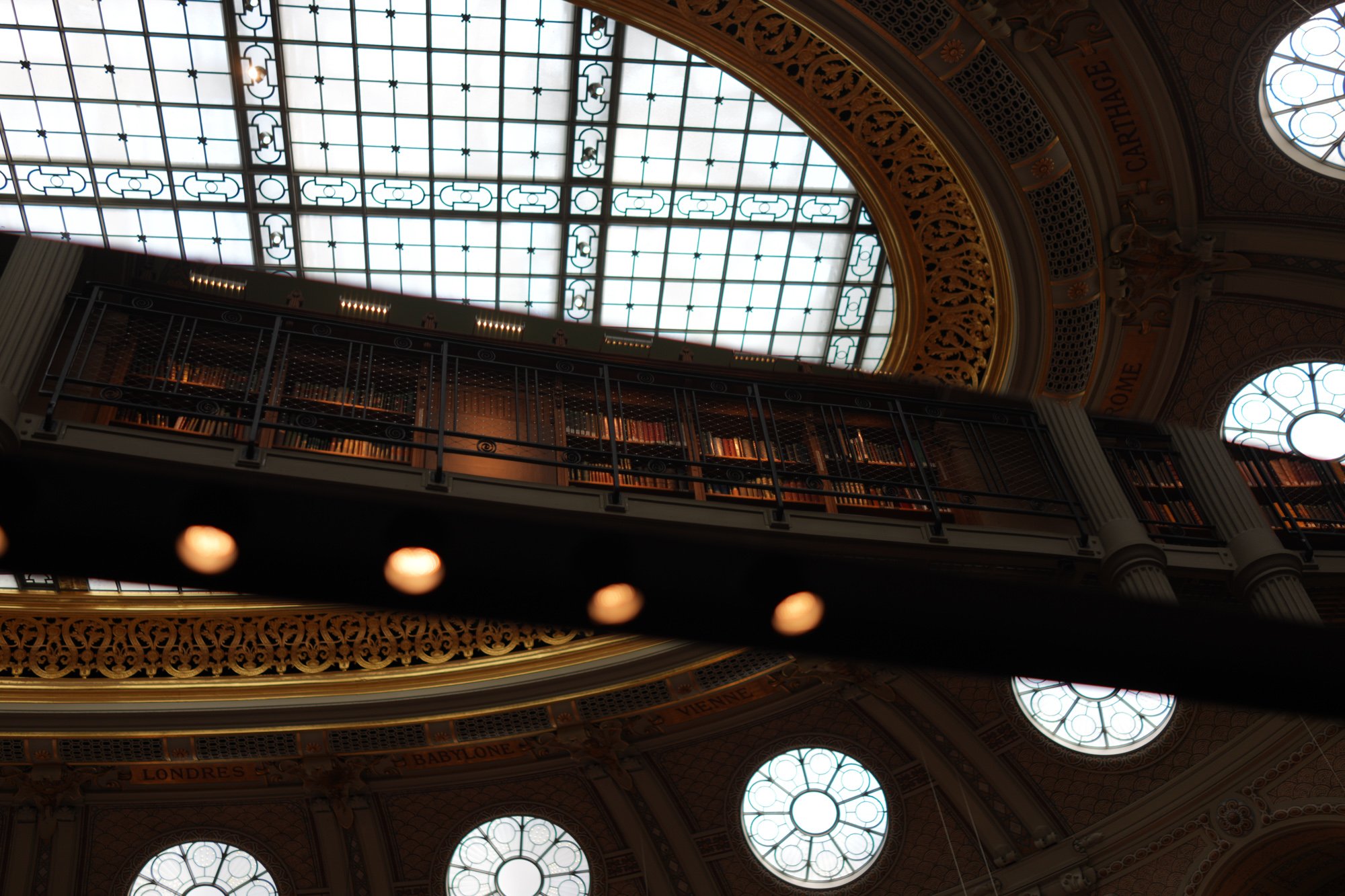

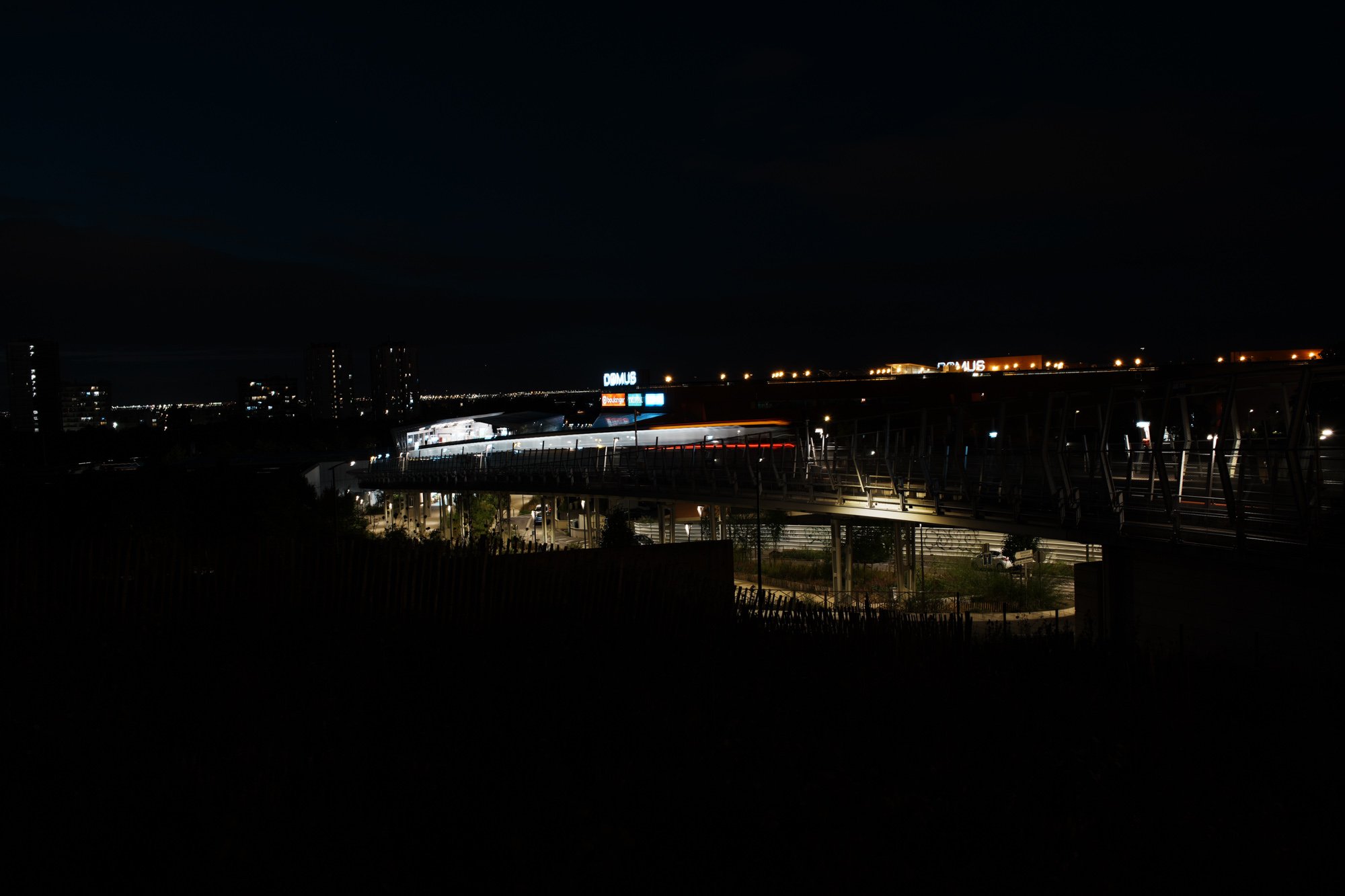

N’hésitez pas à cliquer sur les photos présentes dans ce test pour les afficher en qualité supérieure.

Chaque cliché mesure 9504 x 6336 px. Un fichier RAW non compressé pèse 125 Mo. La compression sans perte fait fondre à 70 Mo ces fichiers, quand les JPEG font 35 Mo. En plus du JPEG, le boîtier propose aussi la capture en HEIF (4:2:0 ou 4:2:2 10 bits).

On peut réduire la définition des fichiers à 26 Mpx (M), ou à 15 Mpx (S), sans recadrage. Le boîtier propose aussi 2 focales « virtuelles », offrant des crops numériques équivalents 50 mm (29 Mpx) et 70 mm (15 Mpx). Une fonction assez courante sur les compacts experts et qui offre une petite polyvalence à l’optique. À l’instar de Leica avec son Q3, on aurait apprécié que Sony pousse jusqu’à 90 ou 95 mm…

Montée en ISO et dynamique

La plage de sensibilité native s’étend ici de 100 à 32 000 ISO, extensible de 50 à 102 400 ISO.

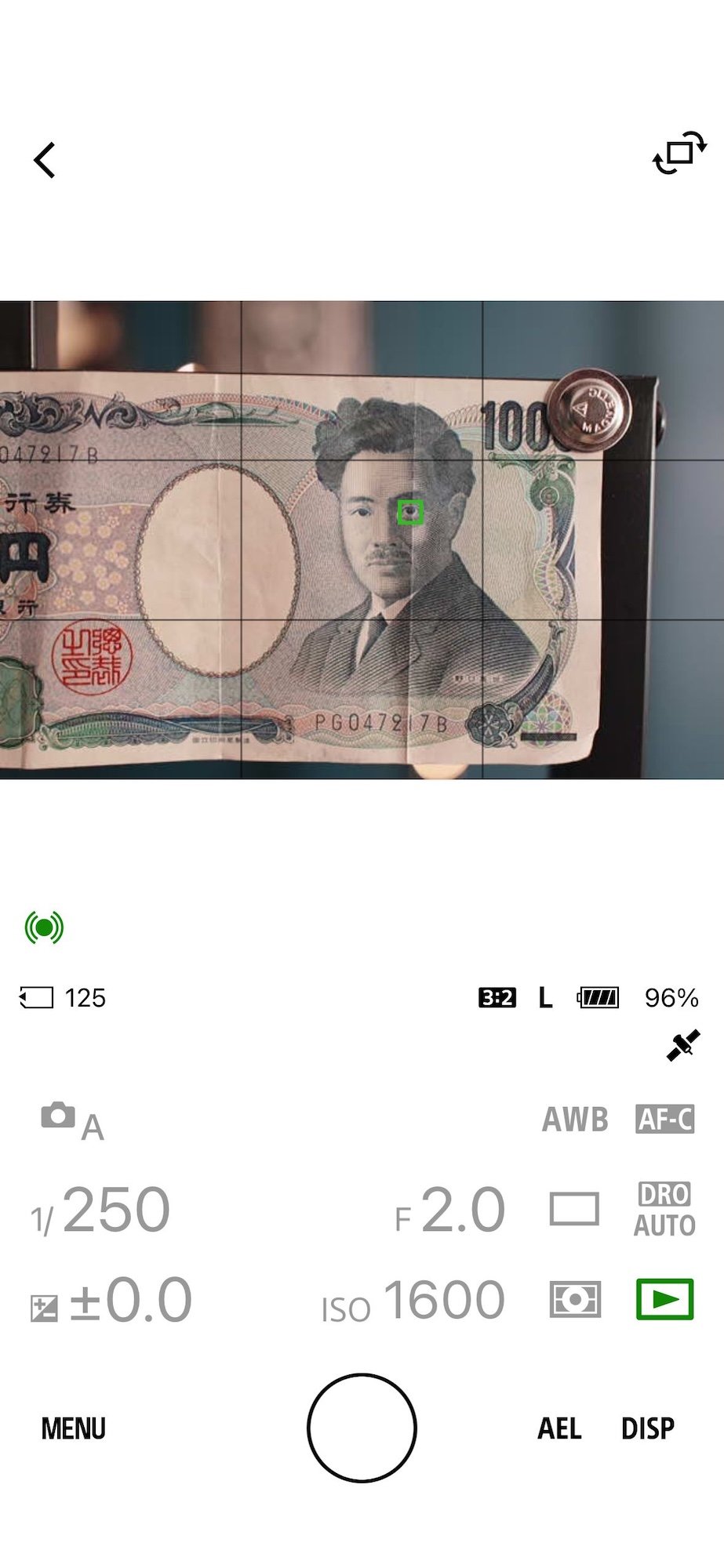

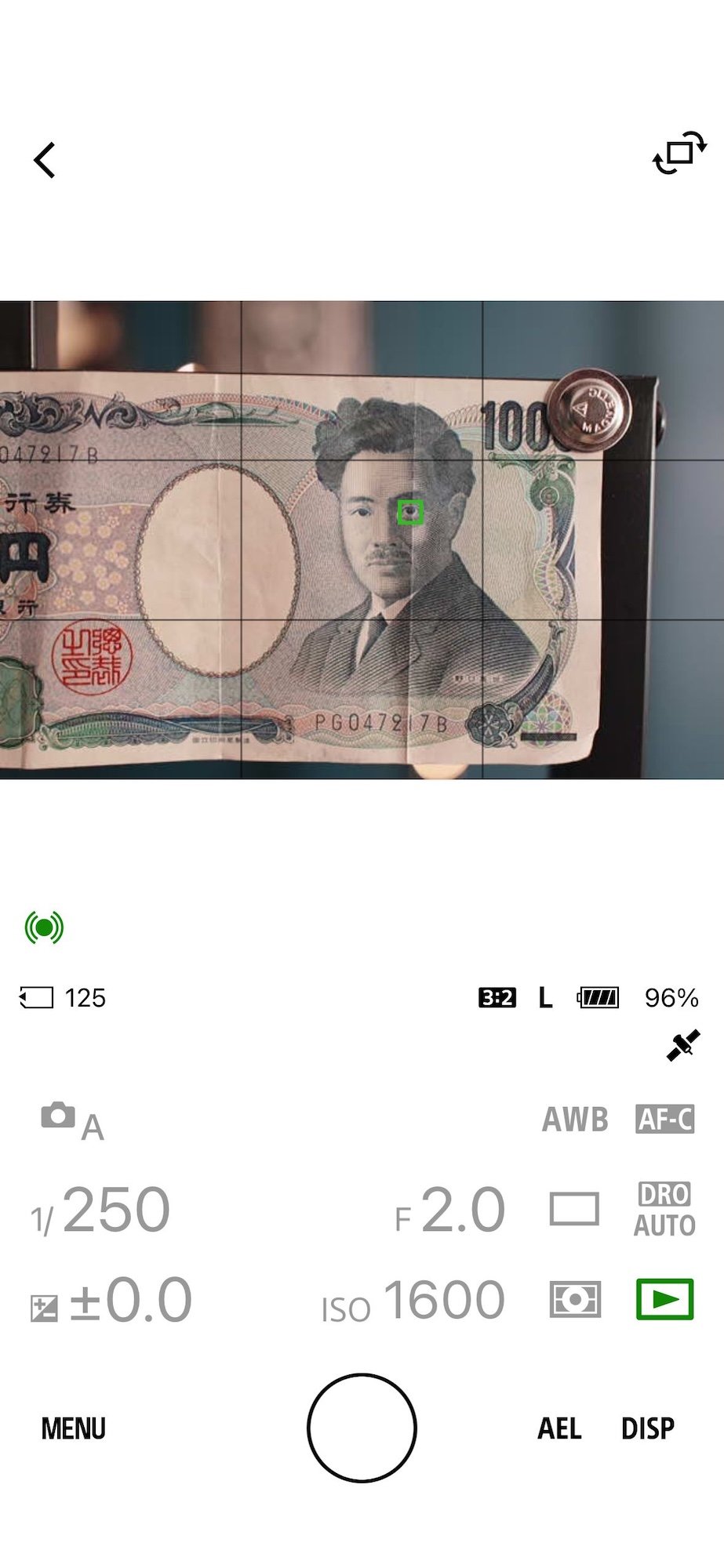

La gestion de la montée en sensibilité ISO est très correcte et sans surprise : jusqu’à 1600 ISO, le bruit numérique reste pratiquement imperceptible. Un premier seuil notable est atteint à 3200 ISO.

Le grain demeure relativement contenu jusqu’à 12 800 ISO, avant qu’un second palier ne soit franchi. À 25 600 ISO, les images restent encore exploitables, mais au-delà – dès la sensibilité étendue par défaut de 32 000 ISO – le bruit devient nettement plus marqué.

Les sensibilités les plus élevées sont à proscrire dans la plupart des cas. Comme souvent, elles ne sont utiles que dans des situations très particulières et n’ont pas vocation à être utilisées couramment.Par ailleurs, les couleurs affichent un rendu vif et plaisant. Les photographes de portrait sauront apprécier la fidélité des tons chair.

Les zones d’ombre se récupèrent facilement, et le bruit numérique n’apparaît qu’à des sensibilités élevées. Quant aux hautes lumières, souvent délicates à maîtriser, elles sont ici bien contenues, avec une marge de correction confortable – à condition, bien sûr, de ne pas abuser des curseurs.

Profils d’image

Plus qu’avec aucun autre appareil jusqu’alors, Sony met en avant ses « Creative Looks ». Ils sont l’équivalent des simulations de films chez Fujifilm ou autre film look chez Leica. On en dénombre à présent 12, dont 10 qui étaient déjà disponibles sur la plupart des appareils de la marque.

Même si le nombre de « looks » n’est pas aussi élevé que chez Fuji, cela fait longtemps que l’on apprécie le rendu des profils FL, IN ou autre SH. Sony a d’ailleurs rajouté deux variations FL2 et FL3, aux teintes turquoise et orange, avec laquelle nous avons beaucoup joué.

Évidemment, ceux qui ne jurent que par les RAW les plus bruts possibles ne regarderont même pas le museau de ces profils. Néanmoins, nous sommes moins fermés et accordons de plus en plus de crédit aux JPEGS issus du boîtier et de moins en moins de temps à l’édition des clichés.

Sony essaye de jouer la partition de Fujifilm et le fait plutôt bien, même si la plupart des « filtres » proposés ne dégagent pas encore un vrai cachet.

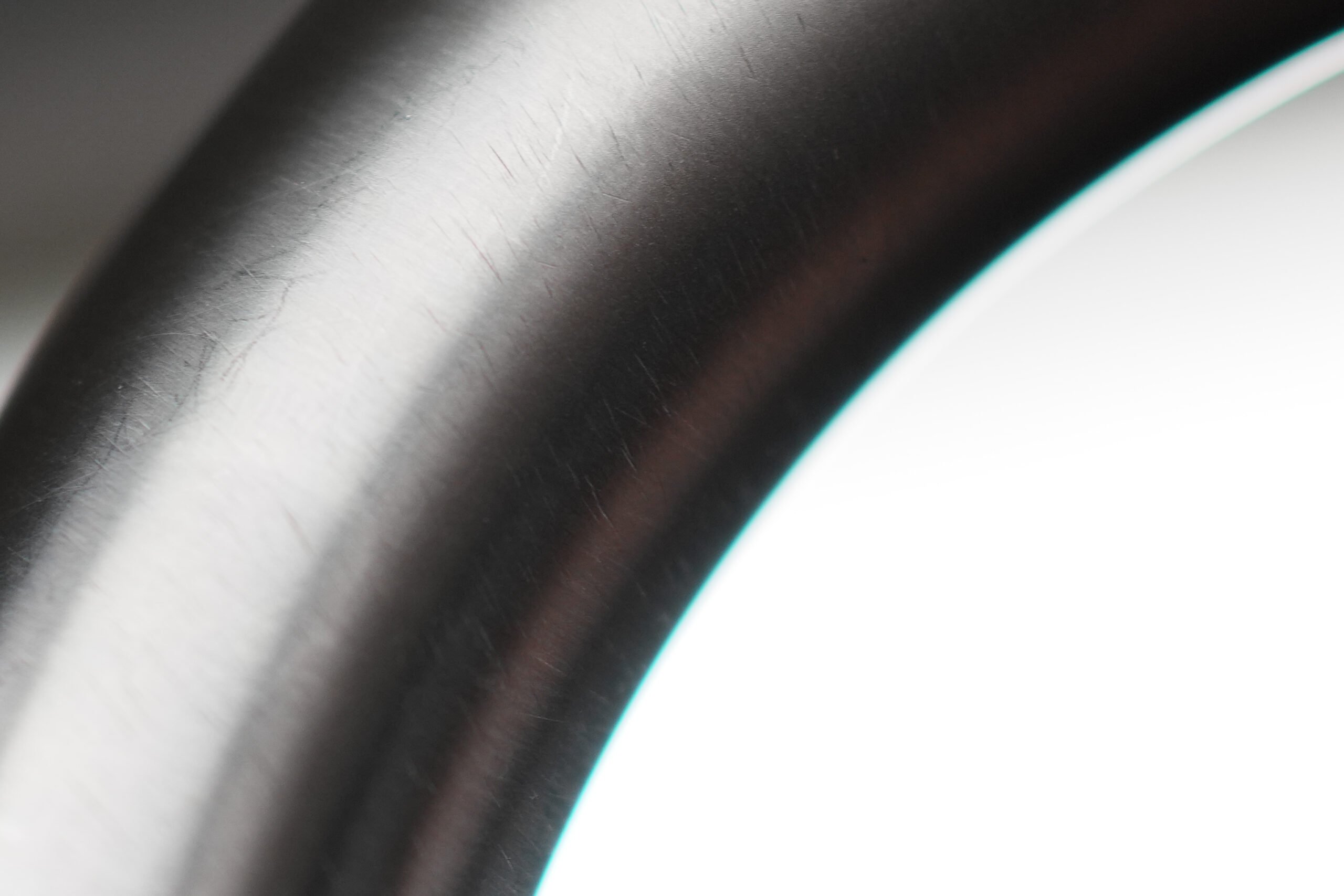

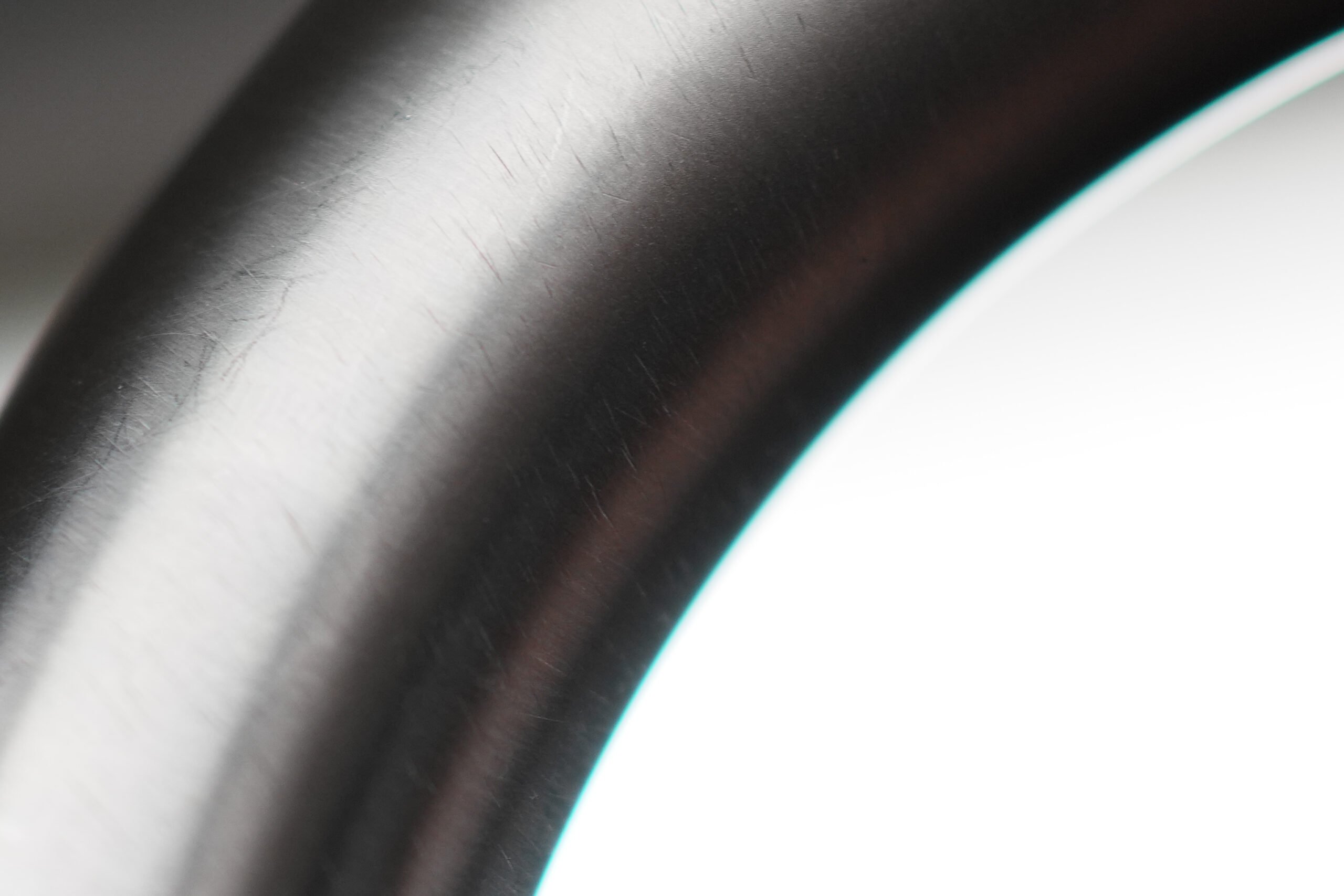

Qualité de l’objectif du Sony RX1R III

Le RX1R III hérite donc du Zeiss Sonnar T* 35 mm f/2. Un caillou vieux de presque 13 ans, avec une formule 8 éléments en 7 groupes. Le diaphragme comporte 9 lamelles, quand la distance minimale de mise au point fluctue de 20 cm à 30 cm (en mode macro).

Le facteur de reproduction peut conséquemment alterner entre 0,14x et 0,26x.

Netteté

En ne cherchant pas à moderniser l’optique de son compact, Sony prenait un petit risque, le caillou n’ayant jamais été réputé pour un piqué clinique dès la pleine ouverture. Et ce qui était vrai avec des capteurs de 24 ou encore 42 Mpx se vérifie davantage avec 61 Mpx.

À f/2, on est assez loin du piqué chirurgical des optiques les plus récentes de Sony. Le niveau de netteté n’est pas très élevé, mais au moins, on observe une assez bonne homogénéité.

La netteté s’accroit assez logiquement en fermant le diaphragme, et si f/4 offre un piqué très décent, il faut attendre f/5,6 pour atteindre le meilleur de ce que propose l’objectif. Ce comportement était acceptable il y a 13 ans… et reste bien en deçà de ce que proposent les cailloux modernes. Et on mesure l’écart avec le Summilux 28 mm f/1,7 équipant les Leica Q depuis une dizaine d’années.

Le piqué à la pleine ouverture n’est pas mauvais pour autant. Les plus positifs parleront même de rendu doux – argentique – ce qui sied plutôt bien à un boîtier de reportage.

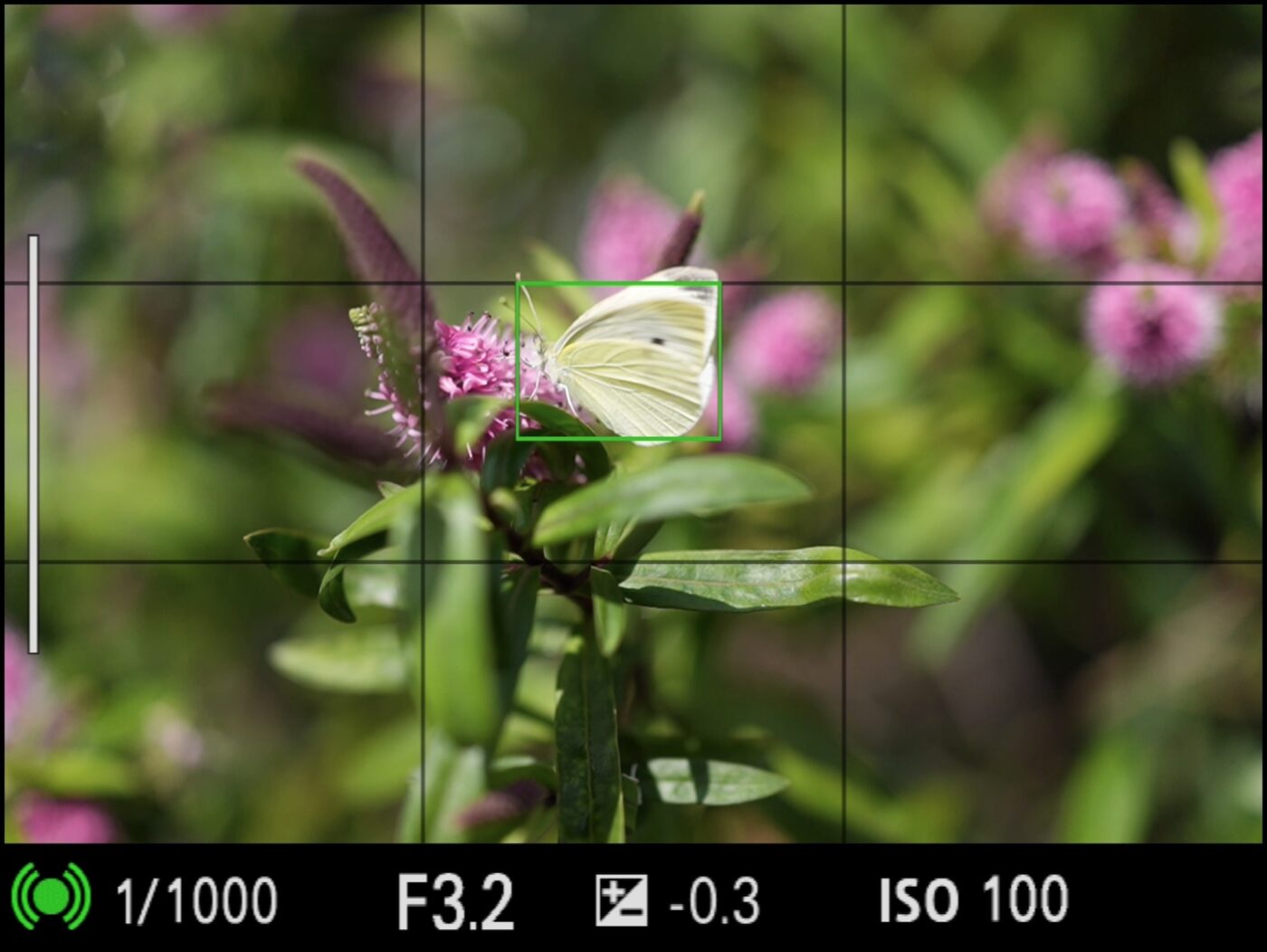

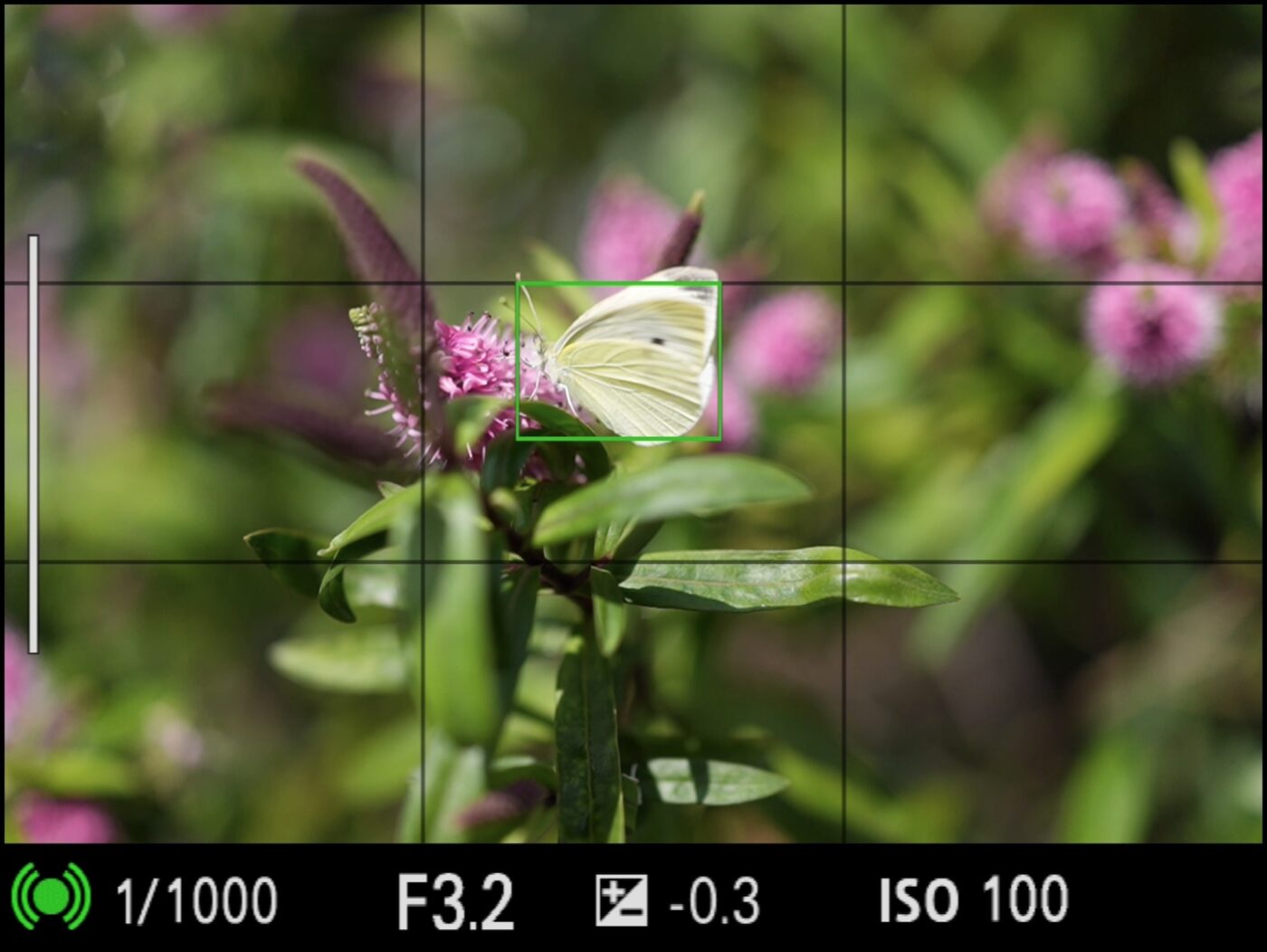

De plus, en mode « macro », il est possible d’obtenir des clichés vraiment très détaillés et plaisants à recadrer. Certes, la focale 35 mm n’est pas forcément la plus indiquée pour la photographie d’insectes, mais entre le potentiel de recadrage du capteur et l’efficacité de l’autofocus, on peut réaliser des images assez bluffantes. Clichés bien plus compliqués à réaliser chez les concurrents.

De même, si 35 mm n’est aussi pas la focale privilégiée pour les portraits, elle offre un rendu que d’aucuns apprécient et, avec l’ouverture f/2, on peut obtenir un petit pouvoir séparateur.

Distorsions

L’objectif montre une distorsion notable en barillet qui peut être facilement corrigée depuis l’appareil photo. Le résultat n’est pas parfait, mais la correction est plutôt efficace.

Aberrations chromatiques

Si les aberrations chromatiques sont votre némésis, ce boîtier ne sera peut-être pas fait pour vous. Comme un signe de sa conception ancienne, le Zeiss 35 mm f/2 est très sujet aux aberrations chromatiques. À la pleine ouverture, dès qu’on approche les bords flous de l’image, des franges vertes / violettes apparaissent.

Pour peu que l’on déclenche avec le moindre contre-jour, lesdites franges seront très marquées. Le phénomène s’atténue légèrement à f/2,8, mais persiste encore à f/4, et si les dérives colorimétriques ont disparu à f/5,6, il faut attendre f/8 pour récupérer un niveau de contraste satisfaisant.

Vignettage

Le vignettage est bien observable à f/2 et tend à s’améliorer à f/2,8 pour atteindre un plateau à partir de f/4.

Même à la pleine ouverture, il demeure encore assez contenu par rapport aux optiques lumineuses modernes et le profil de correction permet de bien le compenser.

Bokeh

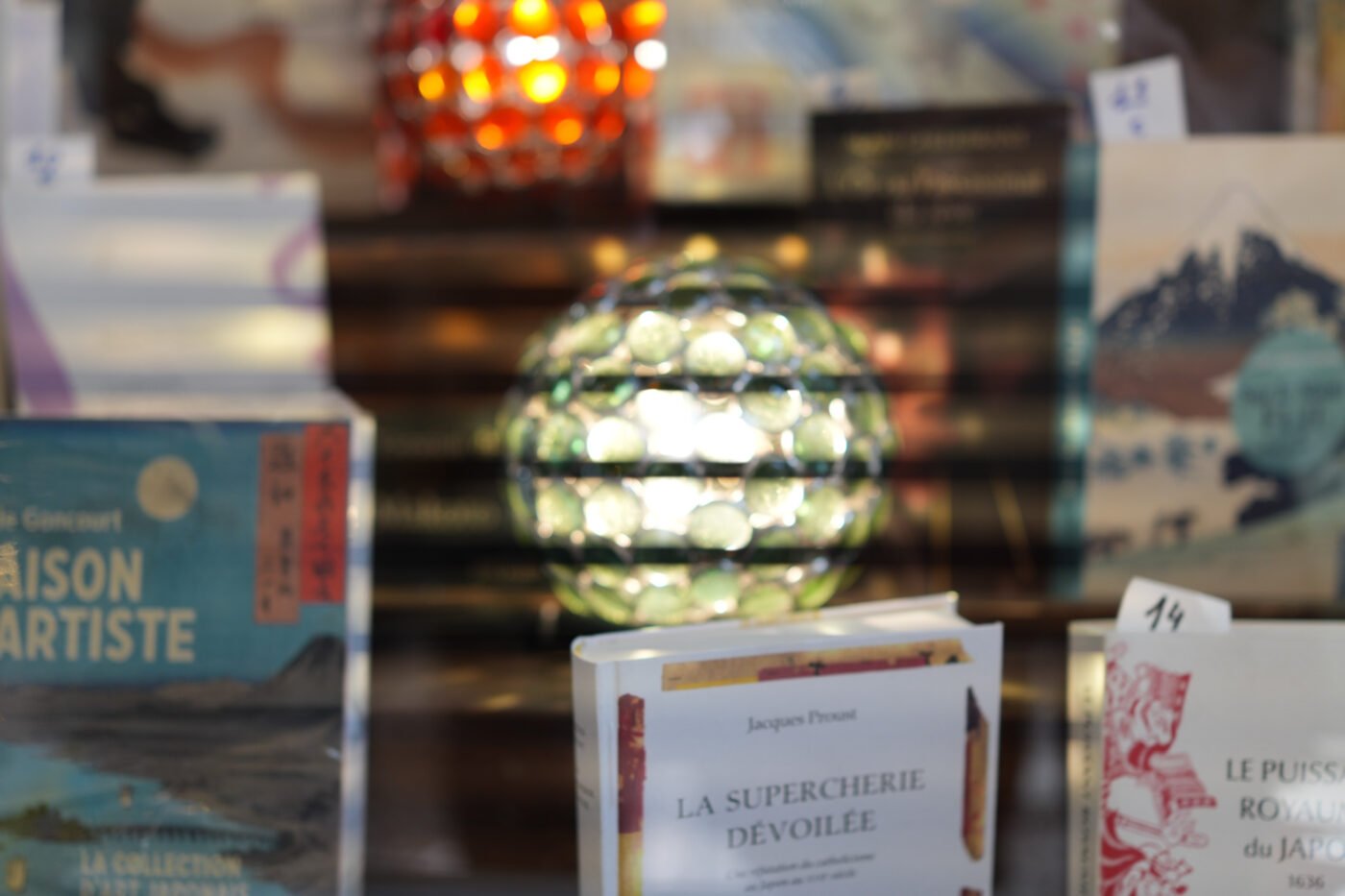

Le Sony RX1R III et son optique Zeiss offre un joli flou d’arrière-plan avec un bokeh bien doux, diffus. La transition entre les plans s’opère avec délicatesse et cela permet de bien mettre en avant le sujet.

Les bulles de bokeh sont assez rondes au centre de l’image. Cela étant, si on zoome à 200 % dans l’image, on remarquera qu’il s’agit plutôt de polygones, plus que de cercles.

Quoiqu’il en soit, elles perdent vite de leur rondeur et adoptent une forme plus ovale. On reste cependant assez loin du phénomène de l’œil de chat, heureusement.

Il ne s’agit pas du meilleur bokeh du marché, mais le rendu est vraiment plaisant. Le modelé et le pouvoir de séparation des plans sont bien supérieurs à ceux d’un Fujifilm GFX 100RF, par exemple.

Autofocus et suivi du Sony RX1R III

Le boîtier récupère le système AF des Sony A7R V / A7C R. Il utilise donc un autofocus hybride reposant sur 693 points AF. Ces derniers couvrent 86 % du capteur en hauteur et 93 % en largeur, pour une couverture globale de 78 %.

L’autofocus est épaulé par une intelligence artificielle reposant sur le Deep Learning, permettant un suivi des sujets très poussés, quels qu’ils soient. Ce type de système est désormais devenu un standard chez Sony, intégré à tous les hybrides lancés depuis fin 2022.

Outre la détection des yeux, du visage et du corps humain, l’appareil propose plusieurs modes de reconnaissance supplémentaires. Le RX1R III est ainsi capable de suivre différents types d’animaux, y compris les oiseaux (avec détection de l’œil, du visage et du corps), mais aussi les insectes.

Avec le mode macro et un peu de patience, il est ainsi possible d’obtenir des clichés vraiment saisissants qu’on ne pourrait même pas envisager avec l’AF d’un Q3 ou encore d’un GFX 100RF. L’appareil prend également en charge la reconnaissance des véhicules tels que les trains, avions, voitures et hélicoptères, mais exclut les deux-roues.

Il remplit sa mission sans difficulté, malgré les moteurs AF vieillissants de l’optique. Cela tend à prouver la bonne anticipation des ingénieurs de Zeiss et de Sony concernant le futur de l’autofocus, et ce, dès 2012.

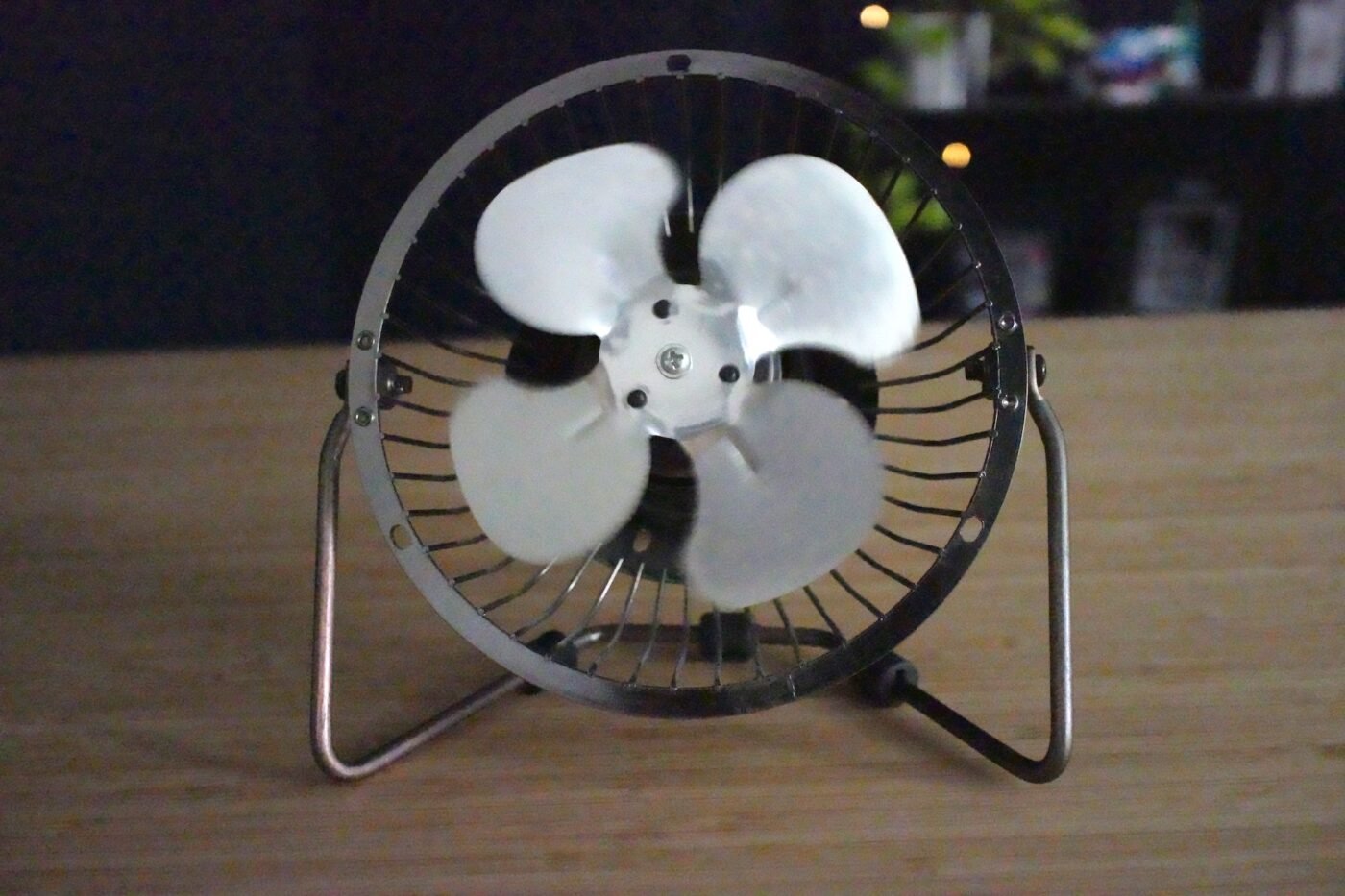

Le seul point un peu chagrinant (surtout pour les vidéastes) concerne le bruit du moteur AF. Loin d’être totalement silencieux, comme sur un Fuji X100VI, on l’entend se déplacer. Rien de très perturbant en photo, mais qui pourrait se montrer plus handicapant en vidéo si vous n’avez pas de captation sonore externe.

Rafale et buffer

Loin, très loin des performances d’un Sony A9 III, le RX1R III est clairement le boîtier du constructeur le moins pertinent pour la capture de rafales. En effet – et peu importe le type d’obturateur – l’appareil accroche les 5 i/s (avec AF-C) ! Mais c’est toujours deux fois mieux que le RX1R II. Et il surclasse aussi son rival le Leica Q3 et ses 4 i/s en AF-C.

Bien entendu, à cette cadence et avec un système AF perfectionné, le suivi s’opère sans aucun problème. Par contre, il faudra travailler avec une mémoire tampon plus que limitante. En effet, le buffer ne peut encaisser que 15 fichiers RAW consécutifs (non compressés) avant de saturer. En sélectionnant les RAW compressés, on peut enregistrer jusqu’à 52 clichés, soit plus de 10 secondes de rafale.

Quoiqu’il en soit, on n’utilisera pas le RX1R III pour de la photo de sport ou animalière. À la rigueur, en mariage ou en reportage… mais à condition que le cortège ne se déplace pas au pas de charge.

Rolling shutter

Comme les A7R V et A7C R avant lui, le RX1R III s’avère très sensible aux distorsions dues au rolling-shutter en obturation électronique, sans même parler du banding sous lumière artificielle.

Un mouvement peu contrôlé et votre sujet se transformera en gelée. Dans l’immense majorité des situations, on préfèrera utiliser l’obturation centrale. Cette dernière est particulièrement douce et discrète, ce qui permet d’immortaliser des moments de quiétude. De même, elle autorise une synchro-flash jusqu’au 1/2000 s.

Par contre, l’obturateur central plafonne à 1/4000 s. Faute de filtre ND intégré, si vous avez besoin d’un temps de pose encore plus court, il faudra composer avec l’obturateur électronique (max. 1/8000 e de seconde), l’effet de rolling shutter mentionné ci-dessus.

On n’hésitera donc pas longtemps avant d’investir dans un petit filtre (49 mm) ND à visser sur son optique.

Sony RX1R III : stabilisation délaissée

Malheureusement, le Sony RX1R III n’intègre aucune forme de stabilisation. C’est bien dommage – d’autant que des concurrents font mieux. On pense à Leica qui dispose de la stabilisation optique sur ses Q3 et Q3 43, ou encore Ricoh avec son GR III. Dans les deux cas, la stabilisation se fait sur 3 axes pour un gain limité, mais bien réel.

Fujifilm a même réussi à miniaturiser une nacelle pour son X100VI, avec à la clé, une stabilisation sur 5 axes. Mais pour Son GFX 100RF, la firme n’a pas reconduit l’exploit. Le RX1R III souffre du même péché originel.

Sony n’a pas souhaité modifier son optique. Intégrer un système de stabilisation au capteur aurait sans doute conduit à un certain embonpoint de son boîtier. Or, comme l’encombrement très limité du RX1R III est un de ses atouts (si ce n’est le principal), Sony n’a pas souhaité transiger là-dessus.

On pourra toujours dire que la stabilisation de capteur est finalement assez nouvelle par rapport à l’histoire de la photographie. Elle n’en demeure pas moins très pratique, voire indispensable. C’est notamment le cas avec des capteurs très définis et très sensibles aux moindres vibrations – comme c’est le cas ici.

Heureusement, grâce à une focale compacte relativement grand-angle et lumineuse, le risque de flou de bougé est moindre que si Sony avait opté pour un 85 mm. Ceci étant dit, obtenir un cliché net sous 1/10 s relève de l’exploit et accrocher la seconde est plus proche d’un travail herculéen.

Très concrètement, sauf sur trépied, en filés, ou situation extraordinaire, on conservera un temps de pose supérieur à 1/50 s, voire 1/80 s pour être sûr. L’absence de stabilisation est un gros défaut. Ceci étant dit, dans la majorité des situations auxquelles ce boîtier se destine, on ne s’en formalisera pas, à moins de ne shooter que de nuit…

Voici une sélection de photos réalisées avec le Sony RX1R III :

Vidéo : le RX1R III, une caméra d’appoint

Si le Sony RX1R III est tout à fait capable de filmer et dispose d’un autofocus ultra-performant, pour autant, il y a peu de chances qu’il devienne une vraie caméra ultra-portable. En effet, point de 8K et même pas de 4K 60 fps. Ici, le boîtier se limite à la 4K UHD 30p en 4:2:2 10 bits (300 Mb/s). Si le Sony A7C R voyait son mode vidéo bridé par rapport à l’A7R V, le RX1R III perd toujours un peu plus d’options.

Si les images sont de très bonne qualité, on est assez loin de ce que peut proposer la concurrence.

L’absence de stabilisation – et malgré une aide électronique – ne contribue pas à améliorer le tableau. Pour autant, à main levée et en contrôlant bien ses mouvements, la stabilisation électronique arrive à bien à compenser les tremblements. Le résultat est assez intéressant, même s’il faut composer avec un recadrage assez prononcé. Avec la stabilisation désactivée, l’utilisation d’un trépied est indispensable.

Enfin, et cela vaut aussi pour les rivaux de ce Sony, les capteurs très définis et non-empilés ne sont clairement pas des alliés des vidéastes. La vitesse de lecture du capteur est bien trop lente et le rolling-shutter trop marqué pour espérer obtenir des séquences réussies.

Autonomie limitée… et limitante

Le Sony RX1R III embarque « l’antique » batterie NP-FW50. Ce petit accumulateur de 1050 mAh avait été remplacé par la NP-FZ100 sur la plupart des appareils de la marque depuis son introduction sur l’A7 III. En 2025, seul peut-être le vétéran Sony A6400 en est encore équipé.

Selon Sony, cette batterie peut tenir entre 270 à 300 vues, selon que l’on utilise le viseur ou l’écran. C’est peu, mais c’est toujours mieux que sur le RX1R II et sa minuscule batterie NP-BXI que l’on trouve toujours chez les autres compacts de la firme.

Sur le terrain, on a pu atteindre 370 images et quelques (courtes) séquences vidéos avant que la batterie nous lâche. Ce n’est pas très impressionnant et il faudra penser à emporter une à deux batteries supplémentaires pour tenir la journée.

Heureusement, il ne s’agit pas d’un boîtier où on va déclencher pendant de longues sessions et surtout il est possible de le recharger sans difficulté grâce au port USB-C.

Connectique et stockage

Pour la connectique, le RX1R III ne fait pas dans l’exubérance. Le boîtier embarque un port USB-C, un port micro HDMI, une prise casque 3,5 mm (micro).

En clair : le boîtier embarque le minimum syndical pour recharger, transférer les données et relier un moniteur si besoin, voire un microphone. Pour la prise casque, il faudra passer par un adaptateur, vendu séparément. La griffe porte-accessoire acceptant un micro numérique, il est assez étrange que Sony n’ait pas plutôt fait le choix d’installer une prise casque.

Le stockage des données se fait sur une carte SD UHS-II située au niveau de la trappe de la batterie. Le boîtier fonctionne très bien avec l’application Sony Creator’s App, la connexion est rapide et fluide, et permet de transférer ses photos ou encore de mettre à jour son boîtier.

Sony RX1R III : le compact le plus séduisant et le plus frustrant

Comme de nombreux initiés, l’auteur de ses lignes attendait depuis des lustres que Sony renouvelle (ressuscite serait plus juste) sa lignée des RX1.

Mais surtout, avec la « multiplication » – avec de gros guillemets – des références sur le marché des compacts experts, il était clair que Sony, LA marque spécialiste de la miniaturisation, avait une carte à jouer.

Mais il faut reconnaître que la firme joue un drôle de jeu. D’un côté, le RX1R III conserve ce qui faisait l’attrait des précédents modèles, soit un capteur plein format et une optique lumineuse, le tout dans un tout petit boîtier.

De plus, Sony dote son compact de son meilleur capteur (hors cellule empilée), et de son système autofocus le plus perfectionné. À la clé : un combo redoutable d’efficacité et de fiabilité. Les images sont belles, détaillées et d’une précision jamais vue sur les compacts (experts ou non).

D’un autre côté, Sony n’apporte ici aucune magie, aucune révolution. Tous les « nouveaux » composants ou autres améliorations sont issus, sans exception, des autres gammes du constructeur. La seule chose inédite concerne les deux déclinaisons de profil d’image FL2 et FL3. On aura connu plus ambitieux.

Sony fait même preuve d’un conservatisme déroutant en reconduisant une optique Zeiss 35 mm f/2 vieille de bientôt 15 ans, alors que le constructeur propose sans doute les meilleurs cailloux du marché ! On regrette aussi l’absence totale de stabilisation, le viseur trop étriqué, mais aussi (et surtout !) l’écran fixe, à rebours de tout ce qui peut se faire chez la concurrence (Ricoh mis à part). C’est aussi un recul par rapport au RX1R II…

Mais surtout, difficile de ne pas évoquer son tarif. D’ordinaire, la logique veut qu’un compact expert offre un meilleur rapport qualité-prix que le boîtier (hybride / télémètre) dont il s’inspire, avec une optique similaire. Le constat est vrai pour les Leica Q3 ou autres Fujifilm GFX100RF / X100VI. C’était aussi le cas pour le Sony RX1R II en 2015. Ici, la logique s’évapore sur l’autel de l’effet d’aubaine – à moins que ce ne soient les droits de douane ?

En effet, le Sony RX1R III est commercialisé à… 4899 €, quand un Sony A7C R, associé à une optique compacte presque équivalente (Sigma 35 mm f/2 DG DN Contemporary, voire Sony FE 40 mm f/2,5 G, FE 35 mm f/1,8 ou même FE 28 mm f/2), s’affiche entre 3700 et 4100 € environ. Cela se vérifie aussi avec le Sony A7R V, où on restera toujours sous les 5000 €, avec un boîtier pourtant bien mieux doté.

Alors voilà le dilemme. Pour nous, le Sony RX1R III demeure indéniablement attrayant. Pour qui recherche une approche plus minimaliste de la photo, sans rogner sur la qualité d’image, ou la précision de l’AF, le RX1R III est une perle. Une merveille d’ingénierie que l’on voudrait emporter en permanence avec soi, faisant fi de l’absence de stabilisation, du viseur antédiluvien, ou encore d’un écran désespérément figé au dos du boîtier.

Mais quid du prix ? Sous les 4000 €, on aurait acclamé (ou du moins souligné) le juste rapport qualité-prix du boîtier, qui aurait pu minimiser certaines imperfections. Mais Sony ne fait rien comme personne et nous laisse avec un RX1R III… que l’on adore détester.

Le Sony RX1R III est disponible au tarif de 4899 €.

Vous pouvez retrouver le Sony RX1R III chez Digit-Photo, Miss Numérique, Panajou, Photo-Univers, IPLN, à la Fnac et dans les boutiques spécialisées.