Photographe de génie, ambassadeur du réalisme social en Asie et fer de lance de la photographie japonaise, Ken Domon (1909 – 1990), surnommé le « démon de la photographie » est un photographe de génie qui a marqué le XXe siècle. Actif des années 1920 au années 1960, il atteint le sommet de son art après la Seconde Guerre mondiale et laisse une œuvre protéiforme, à l’influence indéniable, initiant une véritable transformation culturelle. Ses clichés feront l’objet d’une exposition inédite à la Maison de la culture du Japon à Paris, du 26 avril au 13 juillet 2023.

Sommaire

Photographier l’identité japonaise

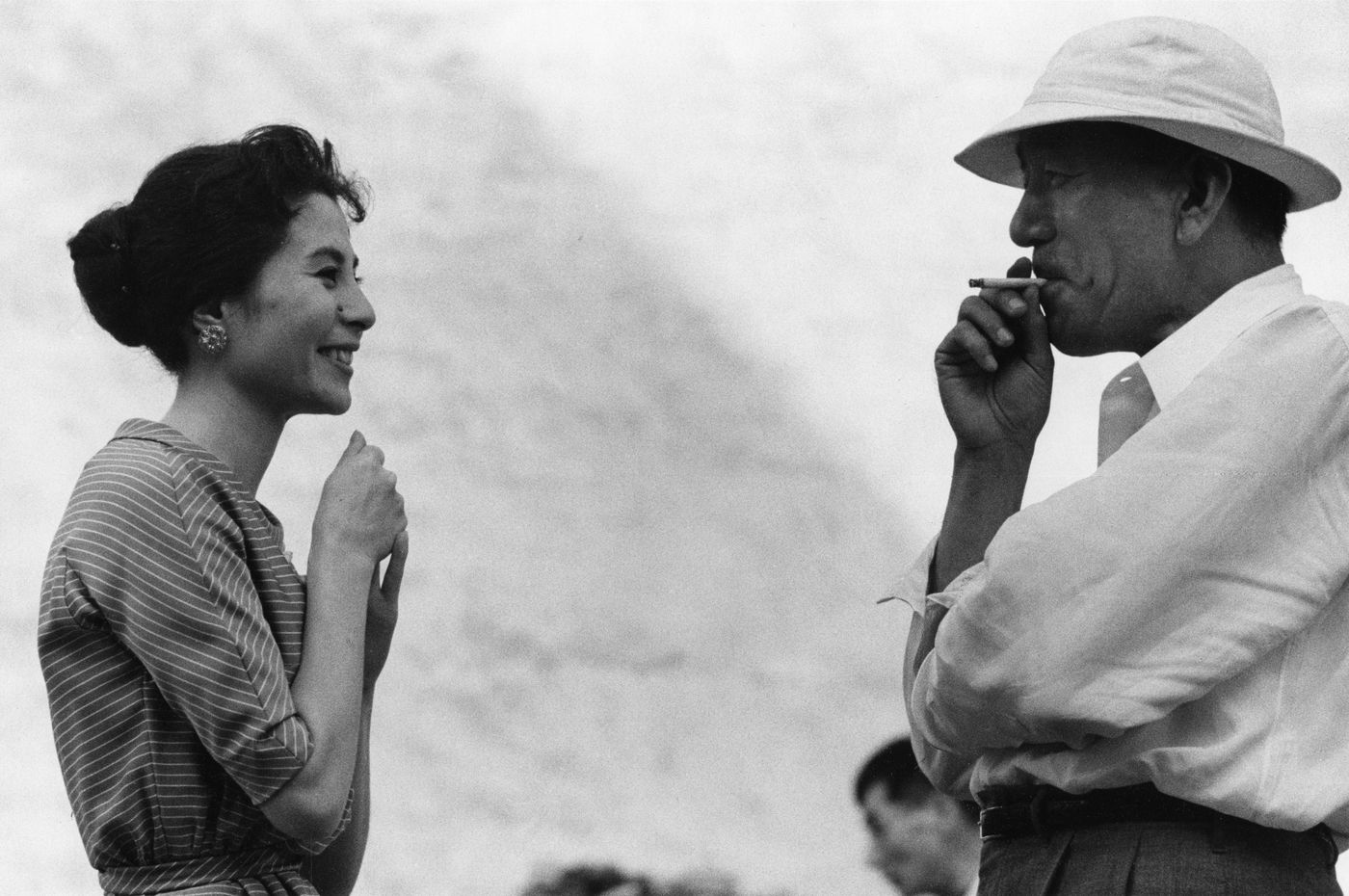

Ken Domon est à la photographie japonaise ce qu’Henri Cartier-Bresson ou Eugène Atget ont été à la straight photography française. En digne chef de file de la photographie réaliste japonaise, Ken Domon a exposé son travail à Tokyo en 1951 puis en 1953 aux côtés de deux de ses célèbres alter ego : Henri Cartier-Bresson et W. Eugene Smith.

Ken Domon s’est tout d’abord illustré dans le photojournalisme avant de frayer avec l’image de propagande dans les années 30. La seconde partie de sa vie le mènera vers ses plus beaux photoreportages humanistes puis vers la photographie de temples et statues bouddhistes. Réaliste, objective, sa pratique pure, conduite des années 20 aux années 70, ne cherche ni la mise en scène ni l’effet artistique, quel qu’en soit le sujet.

D’un thème à l’autre, mais toujours avec la même vivacité, Ken Domon capture ce qui constitue la culture et l’identité japonaise, de la vie de tous les jours aux traumatismes éprouvés par un peuple.

Un démon de la photographie en constante réinvention

Né en 1909 à Sakata, au nord de Honshū, Ken Domon s’installe avec sa famille à Tokyo à l’âge de 7 ans. Se tournant d’abord vers la peinture, il suivra les conseils de sa mère en se proposant en tant qu’apprenti auprès du studio photo de Kotaro Miyauchi. Nous sommes alors en 1933, Ken Domon a 24 ans. Rapidement, le jeune homme se lasse de devoir réaliser des portraits entre les murs du studio tokyoïte.

En 1935, il rejoint l’agence Nippon-Kobo qui se destine à faire connaitre le Japon en Occident par le biais de son magazine Nippon. Son co-fondateur, Yōnosuke Natori, devient un maître pour Ken Domon. Ce dernier quitte Nippon-Kobo en 1939, des troubles concernant la signature apposée aux photographies des deux hommes lors de leur publication n’y étant probablement pas étrangères.

Ken Domon s’affilie alors, aux côtés de plusieurs autres photographes de sa génération, à l’organisme de propagande nationale Kokusai Bunka Shinkōkai. Une affectation ou un choix pour le moins inévitable en prévision de l’effort de guerre. Infirmières s’apprêtant à rejoindre les lignes de front, cadets militaires… les sujets ne manquent pas, tout comme les contraintes et la censure.

Est-ce pour retrouver un semblant de liberté ou un peu de sérénité qu’il se lance alors dans la photographie du bunraku, théâtre de marionnettes ? En 1953 ; le photographe publie Fûbô (visages) rassemblant ses portraits d’écrivains et intellectuels japonais.

La condition humaine dans le viseur

Le conflit mondial s’achevant, Ken Domon met les années 50 sous le signe de sa conscience humaniste, assouvissant sa volonté de montrer la réalité sociale du Japon d’après-guerre.

Hiroshima met en lumière la vie quotidienne des survivants de l’explosion de la bombe atomique 13 années après le drame. Sur place, entre juillet et novembre 1957, le photographe prend 8 000 clichés, fidèle à sa patience et ses habitudes. Il n’en retiendra méthodiquement que 171 pour la publication. Les témoins de ses 6 visites à Hiroshima le décrivent comme « possédé », enchainant interviews et prises de vue de l’hôpital aux écoles bâties pour les orphelins de guerre.

Lauréat du prix Nobel de littérature, l’écrivain japonais Kenzaburō Ōe décrit cette série photo publiée en 1958 comme la première grande œuvre contemporaine au Japon. La sortie du livre n’arrêtera pas ses visites à Hiroshima. Ces images crues et sans artifice, rappel d’une douleur nationale encore vive, choqueront la population japonaise, mais connaitront un vif succès.

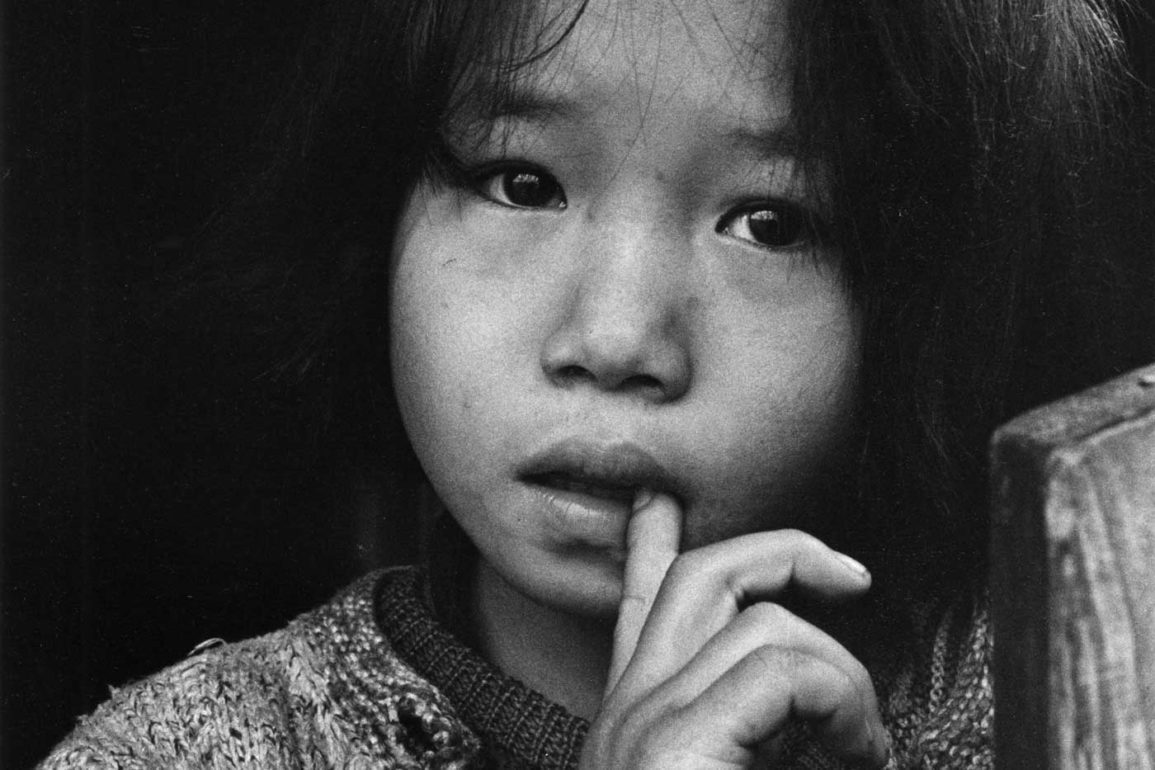

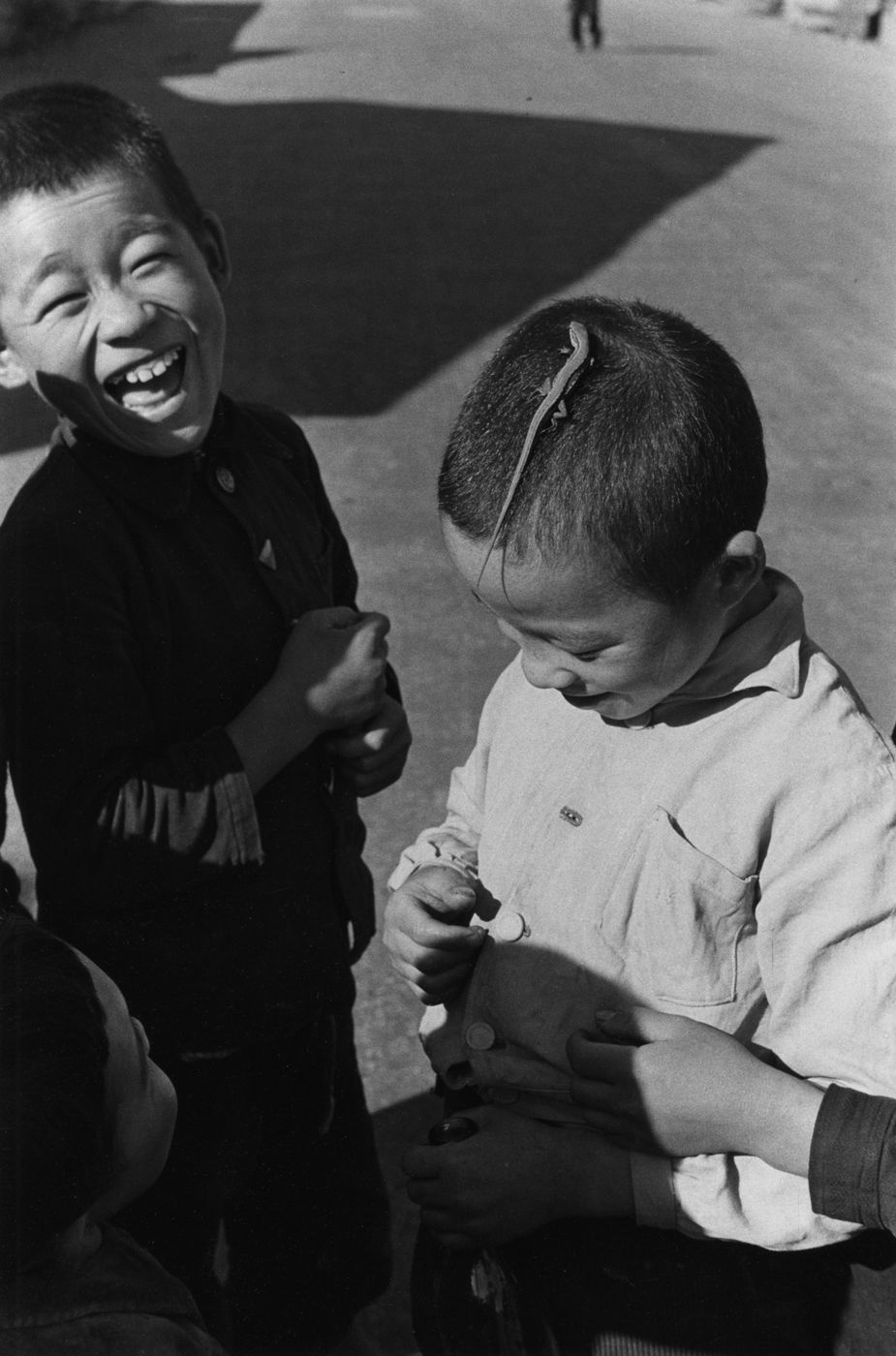

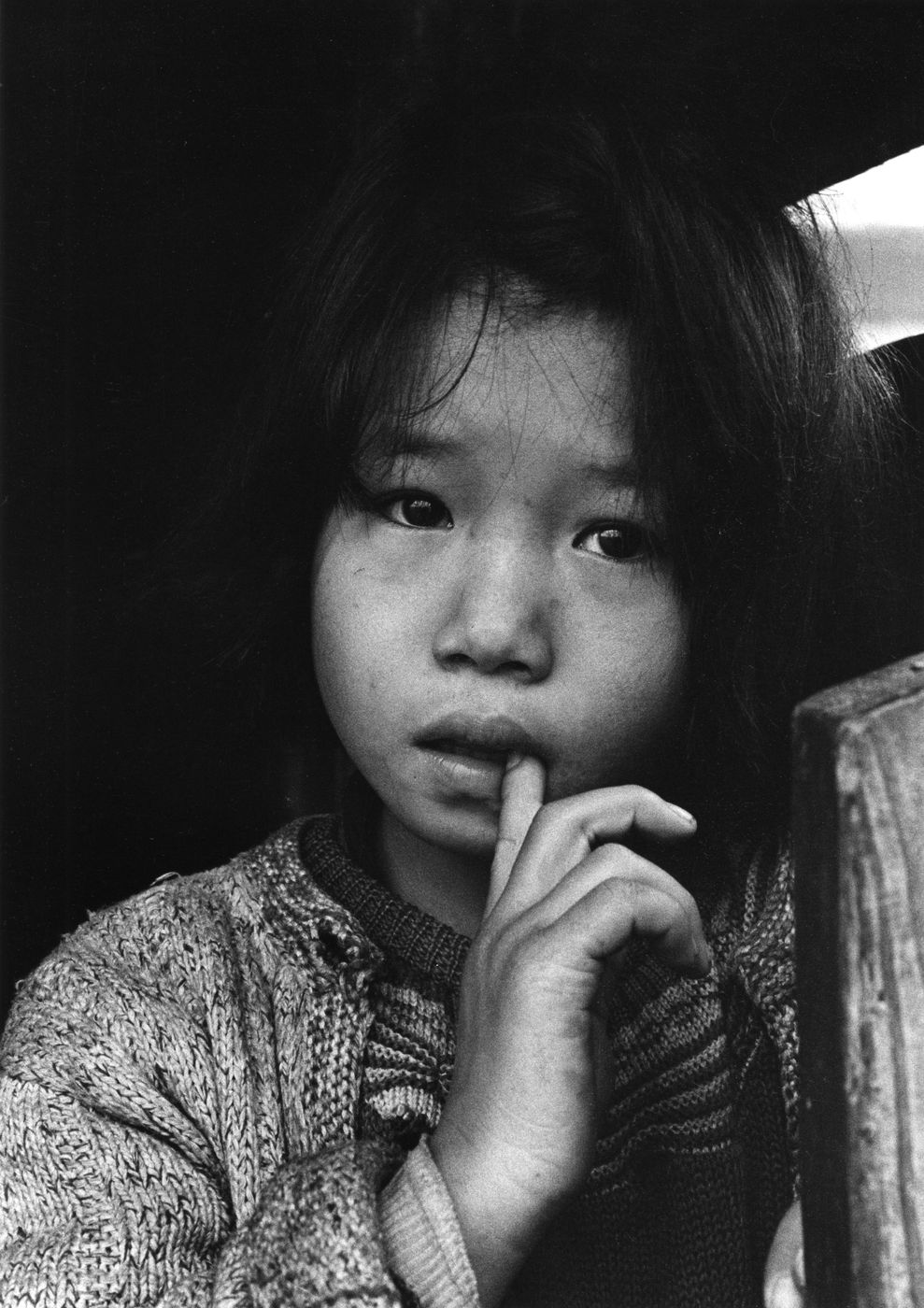

En 1955, Ken Domon s’était essayé aux portraits des enfants des rues dans le quartier ouvrier défavorisé de Tokyo, Shitamachi. Un livre Kôtô no kodomo (Les Enfants de Kôtô) paraitra, mais c’est à Chikuhô qu’il parviendra à saisir ses portraits d’enfants les plus touchants.

En 1959, le livre Les Enfants de Chikuhô témoigne de l’omniprésente pauvreté dévorant les villages miniers du sud de l’archipel. Ce sera le dernier grand reportage documentaire du photographe, dont la santé faiblira drastiquement les années suivantes.

© Ken Domon Museum of Photography

Il passera plus de deux semaines aux alentours et au sein de la mine de mine Chikuhô, dans la préfecture de Fukuoka, pour photographier la vie des mineurs et de leurs familles. Tous subissent de plein fouet la rudesse d’une pauvreté aggravée par la fermeture progressive des mines.

Le livre que Ken Domon a consacré à Chikuhô sera bien plus simple et accessible que celui d’Hiroshima, et le succès populaire au rendez-vous.

Contemplations du patrimoine spirituel japonais

Sa lune de miel avait été l’occasion rêvée pour visiter le premier de nombreux temples qu’il immortalisera : Murô-ji. La Seconde Guerre mondiale achevée et sa santé déclinante, Ken Domon se consacre à ces images plus contemplatives saisies de Nara à Tokyo dont l’idée était née en lui bien avant le conflit mondial.

Les images de cette prolifique période sont un hommage à la culture traditionnelle japonaise et à sa spiritualité. Elles sont aussi une manière de préserver et d’affirmer l’héritage nippon dans un pays ravagé par la guerre, désormais dans le camp des vaincus. Plus intimement, elles sont un témoignage de la résilience du photographe, affaibli par la maladie, incapable de s’adonner à ses exigeants reportages de photographie sociale. Ainsi, il ne laisse en rien sa condition impacter sa pratique et ses exigences et n’hésitera pas à faire appel à des assistants pour donner forme à sa vision.

Il n’est pour autant ni un témoin statique ni un observateur passif, c’est un enquêteur, un chercheur.

Une vraie bonne photographie capte plus que l’œil nu.

Ken Domon

Chaque photographie est l’occasion d’éprouver sa connaissance du sujet, d’explorer la culture japonaise. Il ira jusqu’à passer un mois au temple Murô-ji pour trouver l’instant propice à son image. Il affine une fois encore sa technique, réalise de gros plans précis et sensibles à l’aide de son flash et d’appareil grand format. Il rend ainsi aux statues sacrées toute leur expressivité.

© Ken Domon Museum of Photography

Il pose définitivement son appareil à la fin des années 60. Il consacre le reste de sa vie à la diffusion de son travail, notamment grâce à son livre majeur Koji junrei (Pèlerinages aux temples anciens), finalement publié en 5 volumes entre 1963 et 1975.

Une influence durable sur la photographie contemporaine

Ken Domon est un passeur. Désireux de faire de la photographie un medium plus populaire au Japon, il n’hésite pas à publier dans le magazine Kamera ses conseils et encouragements à des photographes amateurs dont il analyse patiemment les clichés envoyés.

En faisant don de sa collection riche de plus de 70 000 clichés d’archives à sa ville de naissance, il rendit possible l’inauguration d’un musée éponyme finalisé en 1983 à Sakata. Il devient le premier et seul photographe à se voir consacré un musée. Le bâtiment épuré a été conçu par l’architecte Yoshio Taniguchi (plus connu pour la rénovation du Museum of Modern Art de New York).

Ken Domon a inspiré de talentueux photographes comme Kijima Takashi (1920-2011), Shômei Tômatsu (1930-2012) et Kikuji Kawada (1933-). Depuis 1982, le prix Ken Domon initié par le groupe de presse Mainichi Newspapers récompense chaque année un photographe documentaire japonais.

Alors que l’identité nationale n’a de cesse de rassembler, mais aussi de cliver les peuples et leurs dirigeants, toute l’œuvre de Ken Domon a pour vocation d’interroger par l’image ce qu’être japonais signifie. Passé et présent s’y entremêlent pour mieux toucher du doigt l’âme nippone. Son héritage intemporel demeure toujours aussi précieux.

Du 26 avril au 13 juillet 2023, la Maison de la culture du Japon à Paris est la première institution culturelle française à consacrer une rétrospective à Ken Domon avec plus de 100 photographies exposées.

Ce Zoom photographe est à retrouver dans le numéro 10 de Revue Epic.