Porte-parole, photoreporter, photographe documentaire… réduire Susan Meiselas et son travail à une seule étiquette serait réducteur. Toujours en mouvement, la photographe est restée constamment sensible aux tourments géopolitiques de son époque, tout en suivant de près l’évolution du médium et de ses codes esthétiques.

Sa pratique, protéiforme et émancipatrice, se distingue par une approche très moderne du lien entre le photographe et son sujet. Loin d’éluder les contradictions inhérentes à cette relation, Susan Meiselas les place au cœur de sa démarche et ne cesse de les interroger à travers ses images. Cette rigueur lui d’intégrer l’agence Magnum dès 1976 et de présider, depuis sa création en 2007, la Fondation Magnum.

Autant de facettes que nous vous proposons d’explorer dans ce Zoom photographe.

Sommaire

Au début, l’autoportrait

Son projet de fin d’études préfigure déjà les grandes lignes de son œuvre à venir. Nous sommes en 1970 à Cambridge, dans le Massachusetts. Susan Meiselas a 22 ans. Pour son diplôme à Harvard, elle tire le portrait des locataires de son immeuble, chacun dans sa chambre, en prenant soin de leur demander le cadre exact dans lequel ils souhaitent apparaître. Elle ne s’oublie pas pour autant : c’est dans ce même projet qu’elle réalise son premier autoportrait.

Par la magie de la pose longue – alors que tous ses voisins ont été pris en instantané –, elle devient une silhouette, tout autant présente qu’absente. La photographe s’efface tout en étant là, translucide. Susan Meiselas, déjà, fait preuve d’une grande lucidité sur son rôle et sa place en tant que photographe.

En un seul autoportrait, elle exprime combien le corps du photographe est un corps invisible, bien qu’il soit partie prenante de l’acte photographique. Elle pose déjà les bases d’une réflexion qui l’animera toujours.

Dans la photographie réside une contradiction entre le pouvoir de l’appareil et la relative impuissance du sujet.

Susan Meiselas

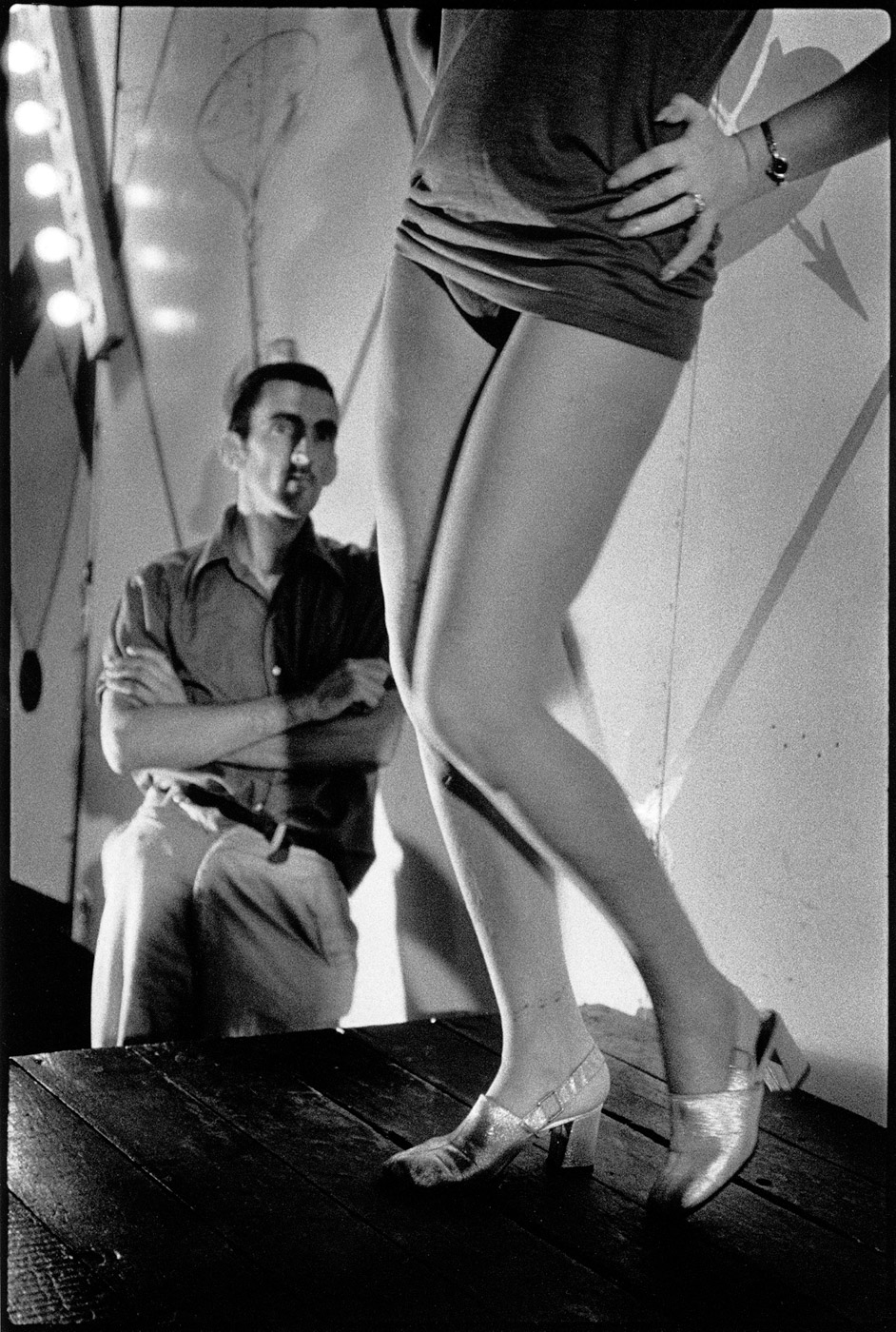

Photographier le corps des femmes : de la scène foraine au bitume new-yorkais

Au milieu des années 1970, fraîchement diplômée, elle s’installe à New York. C’est dans ce berceau de la contre-culture qu’elle conçoit l’une de ses séries fondatrices : Carnival Strippers. Pendant trois ans, elle suit des femmes qui pratiquent le strip-tease forain en itinérance, dans des petites villes de Pennsylvanie, de Caroline du Sud de Nouvelle-Angleterre. Parallèlement, son propre quartier devient le théâtre d’un projet d’une grande modernité, Prince Street Girls, où elle documente la vie d’un groupe d’adolescentes.

Ces deux séries se répondent par leur temporalité, mais témoignent surtout de l’importance que Susan Meiselas accorde au travail au long cours. Cet étalement sur plusieurs années (de 1972 à 1975 pour Carnival Strippers, et de 1974 à 1990 pour Prince Street Girls) lui permet d’intégrer l’idée même du temps qui passe dans ses séries. En voyant ses sujets changer et l’histoire se faire, elle acquiert le recul nécessaire pour construire son récit au-delà de l’instant de la prise de vue.

On note également la place centrale qu’occupe le corps dans ses images ; et particulièrement le corps féminin. Qu’il s’agisse des strip-teaseuses foraines ou des jeunes filles de son quartier, Susan Meiselas montre comment le corps des femmes est avant tout un corps social. Uni ou fragmenté, qu’il ait plus ou moins conscience de faire corps, il répond à la même injonction de performativité imposée par le regard masculin ; des corps modelés par la société.

Si loin, si proche : la photographie comme distance nécessaire

Ce qui était déjà présent dans ses premiers travaux prend une ampleur nouvelle lorsqu’elle quitte les États-Unis à la fin des années 1970. Il lui fallait peut-être cette distance géographique, ce sentiment d’altérité, pour que la question de la place du photographe se pose avec encore plus d’acuité. Cette période est d’ailleurs charnière pour sa carrière : après avoir rejoint l’agence Magnum en 1976, elle en devient membre à part entière en 1980.

On le perçoit parfaitement dans ses séries réalisées à partir de la fin des années 1970, notamment au Nicaragua, au Salvador et en plus au Kurdistan. Pour Susan Meiselas, être photographe c’est à la fois être témoin, porte-parole, informateur. Documenter, archiver, témoigner de l’actualité… son but est de pérenniser la mémoire de ce qui a été.

Mais comment rendre compte de la violence ? Celle de la guerre, celle faite aux femmes ? Susan Meiselas, en premier lieu, offre avant tout la possibilité de voir. Et donnant à ses « sujets » une dimension intrinsèquement politique, elle sort de la dimension privée, intime, pour en faire un enjeu public et sociétal.

L’appareil photo est un prétexte pour venir me placer là où je ne suis pas censée être. Il est à la fois un point de contact et un obstacle.

Susan Meiselas

De la série Archives of Abuse, réalisée en 1992, à A Room of Their Own, débutée en 2015, un fil rouge se dessine malgré les décennies : documenter les cicatrices des violences faites aux femmes. Cette dernière série est sans doute la poignante. Susan Meiselas tisses des liens entre toutes les femmes d’un foyer d’hébergement à travers chaque chambre photographiée, chaque portrait… autant de déclinaisons des effets de la violence sur leur quotidien.

Quelle responsabilité morale pour le photographe ?

La photographie de Susan Meiselas et celle de Raymond Depardon empruntent parfois les mêmes chemins. On retrouve d’ailleurs chez les deux photographes une obsession commune pour le document, la preuve, ainsi qu’une tension perpétuelle entre photographie, art et information.

Susan Meiselas résout cette équation en impliquant directement ses sujets dans l’acte photographique ; car ce sont ils sont les seuls véritables dépositaires de leur histoire. Ainsi, l’individualité n’est jamais reniée ; la photographie ne devient jamais un acte de domination.

C’est ici que le travail au long court prend tout son sens. Il lui permet de revenir sur des images réalisées des années auparavant, sur les récits qu’elles proposent, pour les prolonger. Parfaitement lucide sur les limites de l’image et les risques de son interprétation, Susan Meiselas complète inlassablement son œuvre, créant des relations impromptues entre ses photographies au fil des années.

Cette démarche atteint sans doute son apogée avec son projet sur le Kurdistan, débuté en 1991. C’est peut-être son travail le plus ambitieux, le plus humble et le plus nécessaire, où la photographie se fait outil de reconstruction d’une mémoire collective.

Susan Meiselas et le génocide kurde

En 1991, Susan Meiselas se rend pour la première fois à la frontière entre l’Iran et l’Irak, seule, là où Saddam Hussein a organisé et perpétré le génocide du peuple kurde. Elle y entame un projet colossal qui durera plus de quinze ans. Son défi : comment rendre compte de telles atrocités sans tomber dans l’esthétisation ou sa mise en spectacle ou, pour reprendre les mots du philosophe Georges Didi-Huberman, dans « l’émotion médiatisée » ?

Plutôt que de figer un peuple en larmes, la photographe cherche la meilleure manière de réhabiliter une mémoire collective. C’est pour elle la meilleure arme contre les politiques d’effacement mémoriels qui accompagnent toujours les politiques génocidaires. On pourrait croire que Susan Meiselas arrive « trop tard », une fois les atrocités commises – les massacres ayant été commis de février à septembre 1988. On pourrait aussi s’interroger ce qui l’amène sur ce terrain, ce qui la relie au génocide du peuple kurde.

Pourtant, son œuvre tisse une narration visuelle entre présent et passé : ses propres clichés de recherches de sépultures côtoient albums de famille, extraits de presse et vestiges qui ont subsité. La photographie devient ici une exhumation. Susan Meiselas va jusqu’à créer une page internet permettant à quiconque, historien, journaliste, membre de la diaspora, d’apporter sa pierre à l’édifice par son témoignage.

Avec ce travail au Kurdistan, Susan Meiselas fait de la photographie un acte aussi résigné qu’émancipateur, porté par une rigueur absolue. Elle ouvre le champ des possibles – notamment, la possibilité de voir. C’est cette justesse qui rend ses images si bouleversantes. Difficile, dès lors, de retenir ses larmes face à la photographie d’un ancien charnier, signalé par de simples blocs de béton.

Tout est là, en une seule image, le passé, le présent, l’avenir. Les atrocités de l’Histoire rencontrent la nécessité d’un travail mémoriel pour construire l’après. C’est le bilan d’une vie passée à chercher comment être photographe dans ce monde, comment rendre visible sans se renier. À cette quête, Susan Meiselas semble n’offrir qu’une seule réponse, encore aujourd’hui : la lucidité.

Susan Meiselas a reçu en 2025 le prix Outstanding Contribution to Photography des Sony World Photography Awards.

Son travail a également récemment fait l’objet d’une parution dans la collection Photo Poche des éditions Actes Sud (144 pages, 12,5 x 19 cm, 14,50 €).