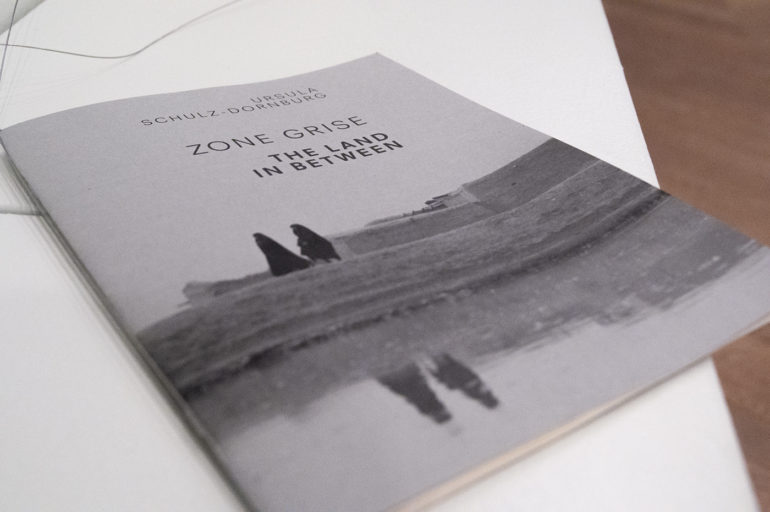

Figure de l’école de Düsseldorf, Ursula Schulz Dornburg est aujourd’hui célèbre pour son approche systématique et sérielle. Ses travaux ont été exposés à la Tate et ont fait l’objet de nombreux ouvrages tels que Transit (2002), Some Works (2014), ou plus récemment The Land In Between (2018). Pour la première fois en France, la Maison Européenne de la Photographie consacre à cette grande photographe une exposition rétrospective : « Zone Grise / The Land in Between » du 4 décembre 2019 au 16 février 2020.

Documentaires dans leur objet et conceptuels dans leur réalisation, les clichés d’Ursula Schulz-Dornburg sont traversés par trois thèmes majeurs : les démarcations et les frontières, l’architecture et l’environnement bâti, l’impact humain sur l’environnement et les paysages.

Ursula Schulz-Dornburg nait en 1938. Jeune allemande de la ville de Breisach, elle connaîtra les bombardements alliés et la destruction quasi-totale de la ville ou elle grandit. De cette proximité avec les combats de la Seconde Guerre mondiale elle gardera notamment le souvenir des grottes dans lesquelles elle fut amenée à se réfugier avec sa famille.

« Depuis toujours les grottes ont été un refuge pour moi », déclare-t-elle. « Nous nous y cachions lorsque nous étions petits, car nous vivions très près de la frontière ». Non sans rappeler ses clichés sur les habitats troglodytes de la frontière géorgienne ou ceux des petits édifices ponctuant le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ce thème de la « grotte » ou de l’ « antre », comme lieu de vie primaire et premier, la poursuivra tout au long de son parcours.

Après des études d’anthropologie à Munich et un passage par l’institut du photojournalisme – Institut für Bildjournalismus – elle rejoint New York, en 1967, accompagnée de son mari et de ses deux enfants. Ursula Schulz-Dornburg a alors 29 ans et l’Amérique qu’elle découvre est celle de Robert Franck et de Walter Evans. Marquée par les relevés thématiques et séquentiels du peintre, photographe et réalisateur américain Ed Buscha, la jeune photographe déclarera avoir trouvé aux Etats-Unis « le vocabulaire lui ayant permis de construire ses propres repères ».

De retour en Allemagne dans les années 70, elle utilisera la photographie comme outil pédagogique au service d’enfants et d’héroïnomanes. Suivront deux voyages déterminants, avec le sculpteur Rudolf Knubel : en Birmanie d’abord où Ursula Schulz-Dornburg visite les temples bouddhistes de la dynastie Pagan, puis dans le sud de l’Irak actuel, sur les terres de l’ancienne Mésopotamie.

À Bagdad, quelques mois avant le début de la guerre Iran-Irak, la photographe allemande brave les interdits locaux et quitte les frontières extérieures de la ville. Happée par ce qu’elle qualifiera de « paysages éteints« , elle bâtit en près de trois semaines l’une des séries les plus célèbres de sa carrière. Entre le Ziggurat de Ur et les maisons rouges des Maadans (« arabes des marais »), Schulz-Dornburg structure ce qui caractérisera sa signature photographique pour les quarante années à venir : le sujet est isolé de son contexte, la photographe opte pour le plan rapproché, multiplie les prises de vue et les angles, et publie in fine l’ensemble de ces instantanés selon une approche séquentielle pareille à celle d’Ed Buscha.

Pour Ursula Schulz-Dornburg, l’image est toujours le résultat d’un double choix : celui du sujet bien sûr mais aussi celui de la forme qui sera la plus à même de communiquer l’idée que l’auteur se fait du sujet lui-même.

Si les photographies présentées dans l’exposition de la MEP ne sont pas sans rappeler celles de Bern et Hilla Becher, tous deux célèbres pour leur démarche thématique et sérielle, Ursula Schulz-Dornburg conteste cette apparente similitude : « nous avons débuté au même moment, avons le même âge, mais je suis totalement différente », déclare-t-elle. « La seule chose que nous avons en commun est sans doute notre formalisme – la manière dont les Becher isolent une forme sans le moindre nuage, pour mettre en exergue l’impact physique de celle-ci ».

Depuis 1970 Ursula Schulz-Dornburg se consacre à l’architecture et à l’environnement bâti. Révélatrice de ce qui a été autant que de ce qui aurait pu advenir, l’architecture qu’immortalise la photographe est celle de civilisations ou de peuples anciens. La rétrospective que nous propose la MEP contredit toutefois – et à juste titre – l’aspect purement historique et documentaire de ces images.

Il y a dans la mise en regard de ses photographies un lien latent avec le présent et une projection vers ce qui pourrait advenir. De l’ambitieux temple bouddhiste aux riches cités mésopotamiennes ne restent que des ruines. Des grands projets de ceux qui nous ont précédés seuls persistent quelques vestiges au milieu de territoires oubliés. Les photographies de séries plus contemporaines telles que Palmyre ou Ploshchad Vostanïïa témoignent ainsi d’un propos cohérent quant à l’impermanence de l’ambition humaine et replace le travail de Schulz-Dornburg dans une un temps long particulièrement intéressant pour un medium de l’instantanéité.

Pour le commissaire de l’exposition, Shoaïr Mavlian, « Ursula Schulz-Dornburg s’intéresse à l’interstice qui sépare un événement historique du prochain ». En témoignent certaines de ses images les plus célèbres dont ces arrêts de bus de l’ancienne union soviétique : de 1996 à 2011, Schulz-Dornburg immortalise plusieurs de ces arrêts et publie sa série Transit Sites.

Anachroniques, ces installations métalliques aux allures de fin du monde incarnent à la fois tout l’effondrement du système politique soviétique et l’arrivée de modes de vies nouveaux, illustrés par l’attitude et les vêtements des populations locales. « Cela ressemblait à un film de Visconti », déclare la photographe. « Les femmes étaient toujours très bien habillées. Les hommes en revanche étaient très souvent saouls mais ils attendaient toujours ; ils attendaient peut-être une époque meilleure. »

Scénographiés en une succession de corpus par Ursula Schulz-Dornburg elle-même, les 250 tirages que présentent la MEP offrent au public un regard renouvelé sur le travail protéiforme de la photographe allemande.

Confrontées à un contexte radicalement différent de celui des années 80, certaines images prennent aujourd’hui un sens nouveau, en écho aux problématiques écologiques et environnementales de ces dernières années. Marquée par les ravages de tests nucléaires au Kazakhstan, Schulz-Dornburg déclare ainsi : « ces photographies sont des archives de lieux qui ont été détruits (…) elles permettront ainsi aux générations futures de les connaitre et de comprendre à quoi ressemble l’histoire comme processus de destruction ; elles permettront de comprendre que nous devons être plus responsables si nous ne souhaitons pas que tout disparaisse. »

Infos pratiques :

Retrospective Ursula Schulz-Dornburg

Jusqu’au 16 février 2020

Maison Européenne de la Photographie

5/7 Rue de Fourcy – 75004 Paris

ouvert mercredi et vendredi de 11h à 20h

Jeudi de 11h à 22h

Le week-end de 10h à 20h

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 6€