Jusqu’au 13 mai 2018, le Centre Georges Pompidou présente une rétrospective du photographe sud-africain David Goldblatt, grand artiste engagé dans l’histoire de son pays et la lutte contre les inégalités raciales.

David est né il y a 88 ans à Randfontein, ville proche de Johannesburg. Il a grandi au sein d’une famille juive qui avait fui en Afrique du Sud les politiques antisémites de Lituanie en 1893.

De classe moyenne, son père tient une boutique qu’il vendra à sa mort pour se consacrer entièrement à la photographie. Il commence d’ailleurs à s’y intéresser très tôt en capturant des bateaux dans les ports de Durban et du Cap pour l’aider dans ses constructions de maquettes.

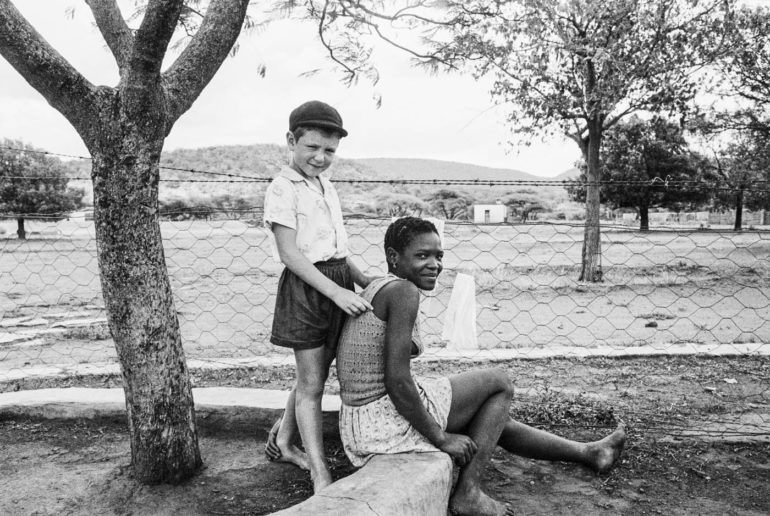

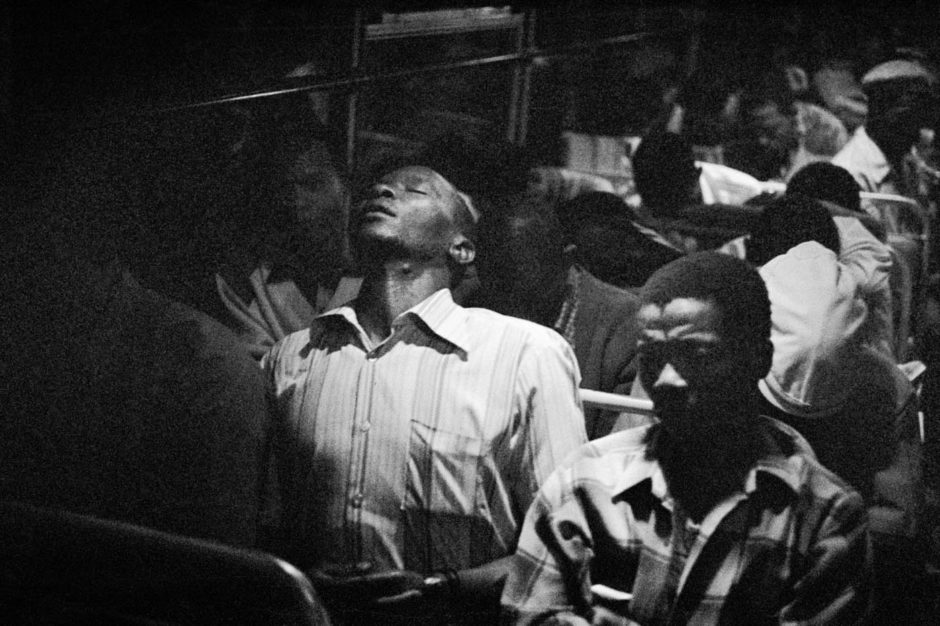

1972 © David Goldblatt © Centre Pompidou / Dist. RMN-GP / Philippe Migeat

C’était dans les années 1940, et David Goldblatt n’avait qu’une dizaine d’années. Il s’entraine et s’amuse ensuite à faire des portraits de ses camarades, de sa famille, mais également des ouvriers qu’il croise en se promenant. Il apprend ainsi à maitriser les perspectives, le mouvement et les gros plans.

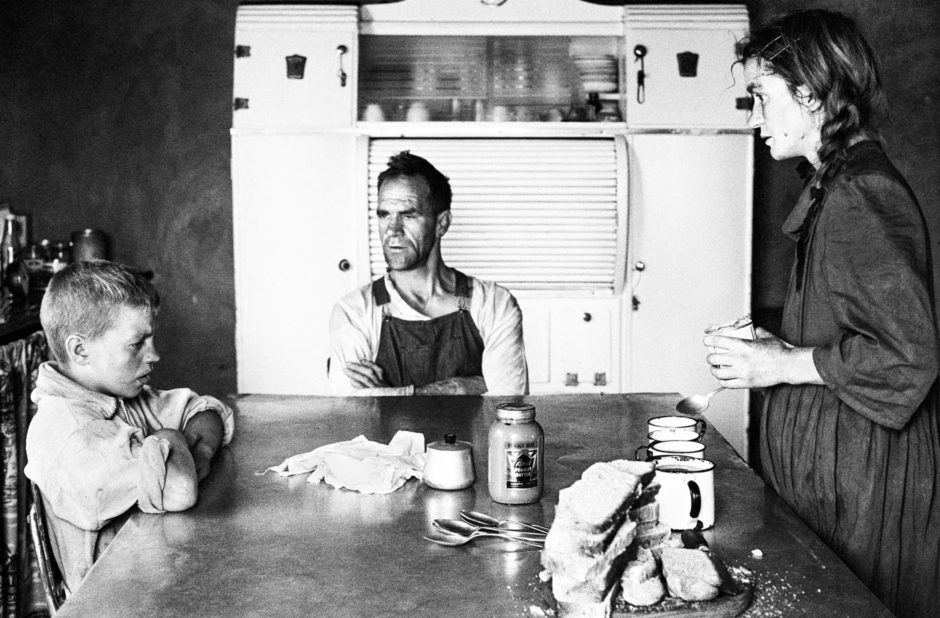

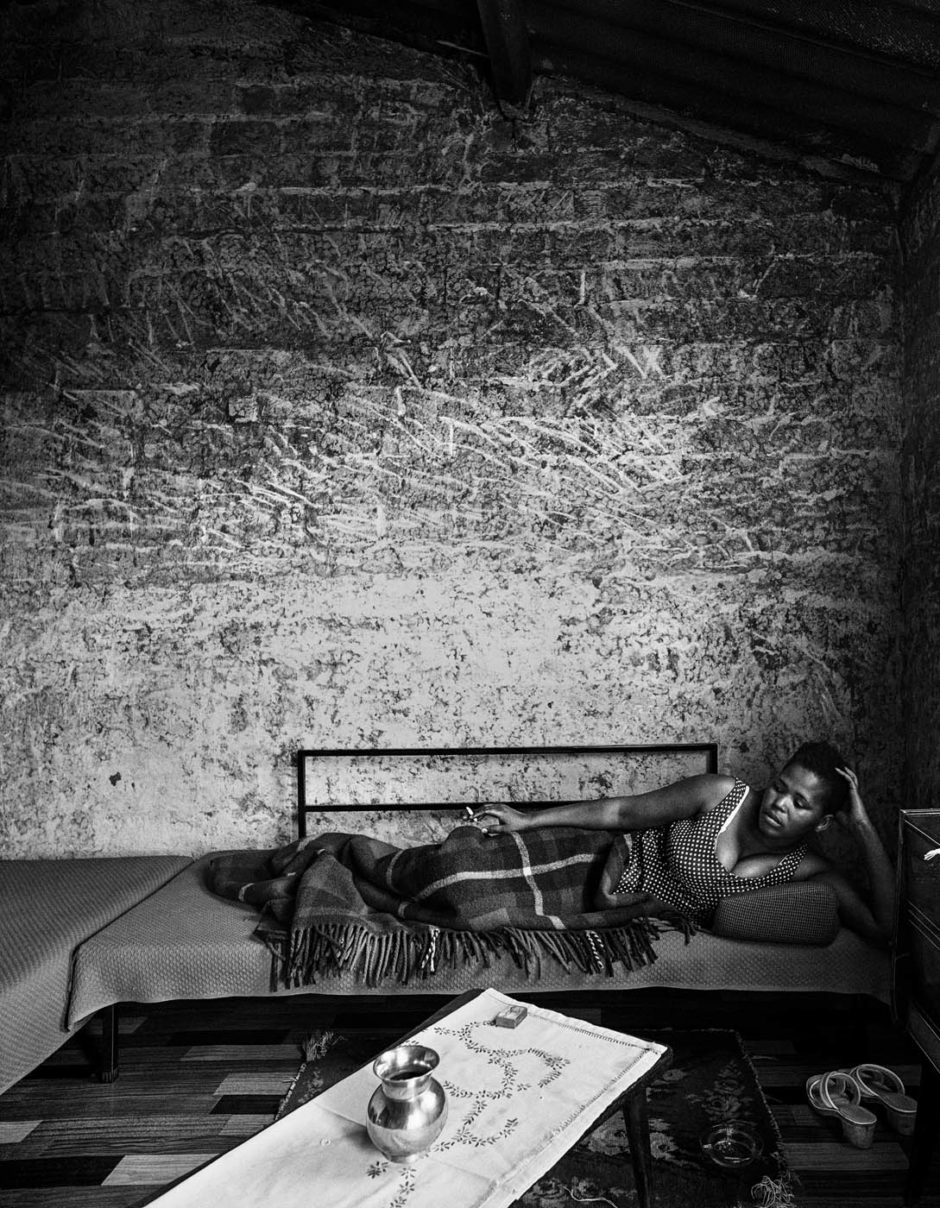

1980 © David Goldblatt

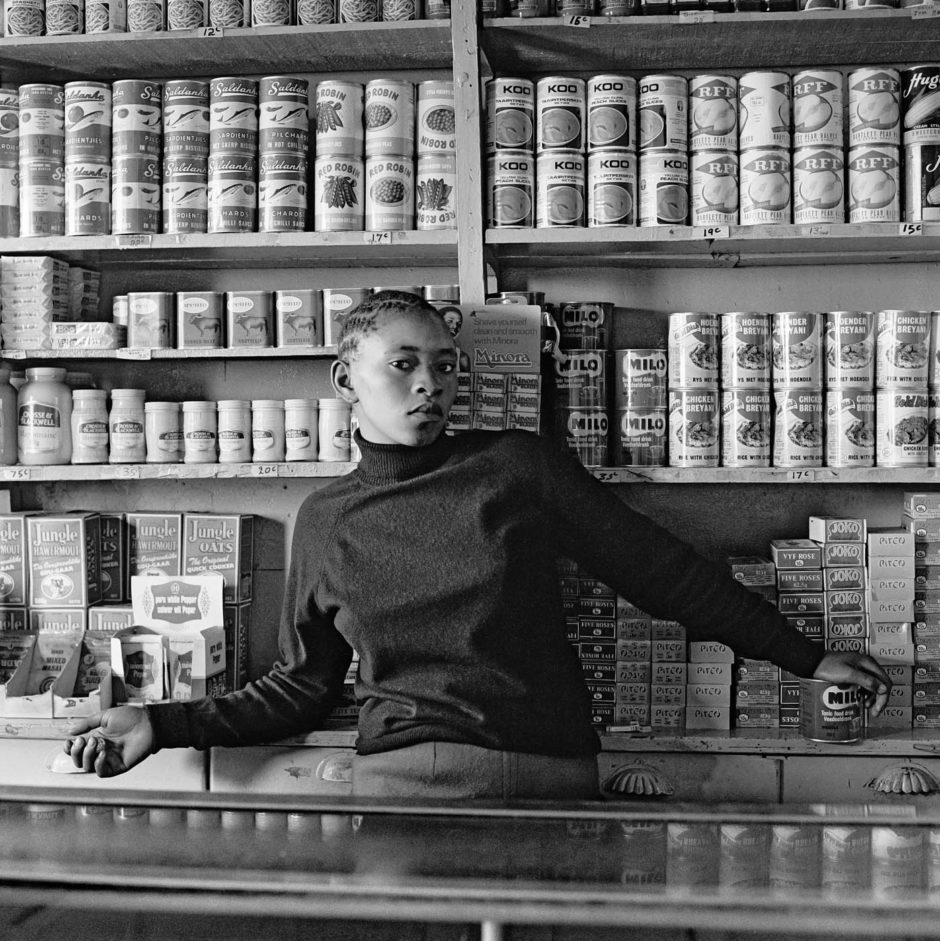

1972 © David Goldblatt

C’est dans ce contexte que se forge l’identité des jeunes habitants de l’Afrique du Sud, bien qu’il soit vécu de façon totalement différente selon si l’on est à l’avant ou à l’arrière du bus. L’histoire familiale de David Goldblatt résonne comme un écho à cette injustice perpétrée maintenant contre les Noirs.

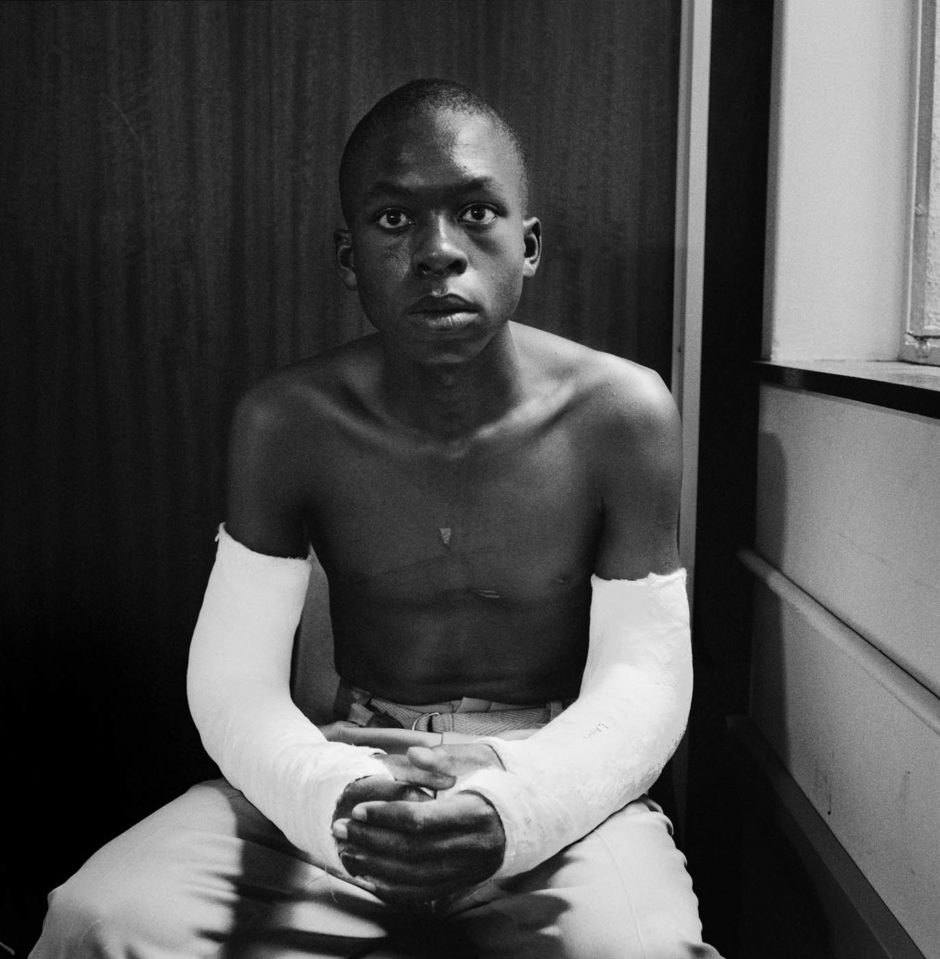

© David Goldblatt

Dès le début des années soixante, David Goldblatt décide de documenter l’apartheid et de vendre ses photographies aux journaux occidentaux, notamment britanniques.

Malgré la disponibilité d’appareil photo en couleur, l’artiste décide de rester à la photographie en noir et blanc pour rapporter au mieux l’ambiance triste et hors d’âge qui pèse sur l’Afrique du Sud. Ce n’est qu’à la chute de l’apartheid en 1991 que David décide de photographier son pays en couleur pour montrer que l’espoir est revenu.

11 novembre 2009 © David Goldblatt

Malheureusement, dans un contexte de tensions constantes et de démocratie peu active, il repasse rapidement aux nuances monochromes. Ses deux appareils photo mythiques sont un Leica de 1952 et un Hasselblad de 1964.

Son travail est principalement composé de portraits de Sud-Africains, mais également de paysages imprégnés d’une histoire et d’un passé. Les escaliers ci-dessous nous paraissent assez anodins à première vue. Cependant, cette photo prise en 2016 en raconte bien plus.

Cette séparation est un vestige de l’apartheid où les Blancs et les Noirs ne pouvaient pas monter par la même passerelle. Les pancartes ne sont plus affichées, mais l’idée de la séparation et de la non-mixité persiste à cause de cette barrière centrale.

Pendant sa carrière, David Goldblatt s’intéresse surtout aux gens, aussi bien aux fermiers afrikaners qu’aux ouvriers des mines en passant par les habitants pauvres et les jeunes agressés par les policiers. Il dénonce aussi bien les conditions de vie difficiles des pauvres, le dur labeur des mineurs que le quotidien triste et séparé des Sud-Africains ségrégués.

À partir de 1964, la carrière de David prend un tournant international grâce à ses collaborations notamment avec The New York Times Magazine, Paris Match, le Sunday Times, The Observer, Geo, Boston Globe…

Les magazines locaux comme Tatler, Vogue, Optima ou Leadership réclament encore ces services. Le secteur minier le sollicite également beaucoup d’où ses nombreuses photographies de mineurs.

Mais c’est réellement dans les années 1970 que la carrière du photographe décolle, grâce à des parutions et de bonnes collaborations qui perdurent. En 1973, il publie On the Mines avec Nadine Gordimer, prix Nobel de la littérature en 1991 et très engagée contre l’apartheid.

Les mines, très présentes en Afrique du Sud, font partie du paysage et de l’enfance des habitants, d’où l’importance pour David et Nadine d’en faire un livre.

Central Salvage Yard, Randfontein Estates, Randfontein,

1966 © David Goldblatt

En 1975, le photographe sud-africain publie Some Afrikaners Photographed regroupant des portraits des habitants d’Afrique du Sud dans leur quotidien. C’est à travers ces photographies que l’on peut percevoir la réalité de ce pays, avec la ségrégation, la misère du peuple, mais également l’autre côté du miroir, celui des nationalistes fiers de leur gouvernement.

Après une exposition au MoMA en 1998 et de nombreuses autres publications comme Cape Dutch Homesteads en 1981, In Boksburg en 1982, Particulars en 2003 et Intersections en 2005, David Goldblatt est au sommet de sa carrière et reconnu comme le chef de file de la photographie sud-africaine.

Son œil artistique, mais surtout conscient et analytique a troublé toutes les rédactions et tous les lecteurs du monde entier. Après la chute de l’apartheid, le combat n’est pas terminé puisque la misère règne encore en Afrique du Sud comme dans beaucoup d’autres pays du continent et du monde.

octobre 1970 © David Goldblatt

Ainsi, après 60 ans de carrière et de pratique photographique, David fait un arrêt en France pour sa première rétrospective sur le territoire. Plus de 200 photographies sont exposées au Centre Georges Pompidou avec une centaine de documents inédits datant de ses premiers essais photographiques comme de ses toutes dernières photographies.

De plus, bien que l’artiste soit retourné en Afrique du Sud, il semble omniprésent grâce à sept films originaux projetés tout au long de l’exposition où David Goldblatt commente ses photographies.

Pour avoir plus d’informations sur l’exposition, vous pouvez lire nos informations pratiques en dessous et vous rendre sur le site du Centre Pompidou.

Informations pratiques

David Goldblatt au Centre Georges Pompidou

Place Georges Pompidou dans le 4e arrondissement de Paris

Du 21 février au 13 mai 2018

Ouvert tous les jours sauf le mardi

De 11h à 21h

Tarif : 14€ et tarif réduit à 11€